会員公開講座 伊東豊雄「建築って何だろうⅡ」

2月4日、本年度の「~って何だろう」公開講座の締めくくりとして、塾長・伊東豊雄が「『建築』って何だろう」をテーマに講演を行いました。伊東は、アジアに特有である、自然との密な関係性と、それを基盤に形成されてきた日本の伝統文化を評価してきました。今回の講座では、伊東が自然の対照にあるのものとして位置付ける“幾何学”を取り上げ、“幾何学”とは切っても切り離せない職能を持つアーキテクトとして、また“自然を抽象化することで”芸術表現をかたちづくってきた日本人として、これまでどのような哲学を大切にしつつ活動してきたのかお話をしました。

“人間の家”の特質とは

「マンションのプラントボックスの中にスズメが巣をつくった」というエピソードと共に最初にスライドに写したのは鳥の巣の写真です。「動物の巣と人間の家は何が違うのだろうか」という問題提起とともに、木の枝を組み合わせることでフレームをつくり木の葉で隙間を埋めるコンゴのピグミー民族の家や、日本の竪穴式住居、日本の民家を紹介しました。日本の民家は、自然の姿のままの梁で木組みをつくり、自然素材を組み合わせて内側をつくります。さらに、篠原一男さんが『民家はキノコである』(「民家論」–『住宅建築』1964 年)と言及したように、民家は自然の中に連なって存在します。

このように“自然と一体化した”居住文化と対照的なものとして、“幾何学”を用いた建築文化があります。中沢新一さんの論によれば、アラビア半島の東部地中海沿岸地方で、紀元前8000年~6000年に作られた住居を起源として“幾何学”を利用した家づくりがはじまります。そして、定住と農耕がはじまり、それによって蓄積した資本を元に資本主義が発達し、都市が発生していきます。プラトンが設立したアカデメイアの門に「幾何学を知らざる者、くぐるべからず」と刻まれているように、幾何学は西洋文明をかたちづくった基盤としてなくてはならないものであり、西洋建築史とは「幾何学の歴史」でした。「幾何学によって、建物は、ビルダーとは異なる職能“アーキテクト”が生み出す、“建築”になった」のです。

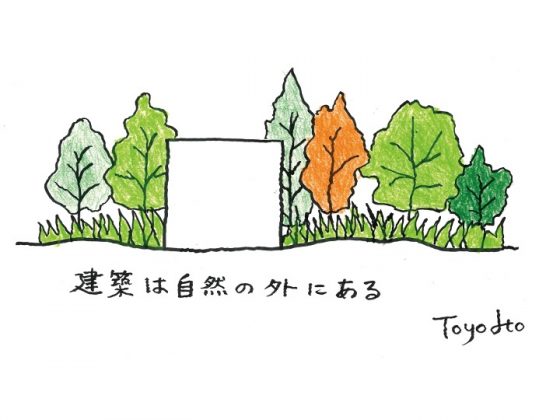

伊東は、混沌とした自然から独立する秩序体系として生み出された“幾何学”を「自然の外にあるもの」として捉える一方、「日本も含めてアジアのモンスーン地帯では、建築も人も自然の部分として存在するもの」として捉えています。この認識を大切に携えつつ、伊東は建築家として活動しているのだそうです。

僕の原風景

このような自然への眼差しを育むきっかけとして、伊東の出自が挙げられるのかもしれません。伊東の故郷は長野県長野県諏訪郡下諏訪町。諏訪湖でのスケートを楽しんだり、湖面と空気中の寒暖差が生み出す水平虹を目撃したりと、身近な自然と親しみながら成長しました。

伊東は地元での思い出として二つのイベントを紹介しました。一つ目は、7年に1度開催される諏訪大社の最大神事「御柱祭」。社殿の四隅にある御柱建て替えのために16本のもみの木を山から運び出す、自然と地域とのつながりを強く感じさせる行事です。二つ目は、家族との花見です。伊東にとって、幕をめぐらせて宴をするのが建築の原風景。「自然の中でいい場所を選び、幕をめぐらすことで特別な場所ができる。でも幕を外すと元の自然に戻る」のを建築の理想像に据えています。

さらに、李朝陶磁器の収集をライフワークとした実父・槇雄さんも、建築家としての伊東に少なからず影響を与えています。バーナード・リーチや柳宗悦ら民藝運動の重鎮とも親交のあった槇雄さんの死後、彼の俳名・青華を題した遺稿集が発表されます。その文章中に伊東が発見したのが「静寂な美と、奔流する力」という一節です。「民藝品が縁取る枠の中に、内に向かう“静寂な美”と、外に向かう“奔流する力”がせめぎ合いながら同時に存在する。これはもしかしたら、自分が建築で考えるべき言葉なのでは」と強く感じたのだそうです。

近代化とグローバリズム

三島由紀夫の小説「愛の疾走」(『婦人倶楽部』1962年)では、近代化が進む諏訪湖周辺が描かれています。主人公である漁師の青年のように、伊東自身も田舎者を自負しており「都会的・近代的な煌びやかさにはコンプレックスを抱えていた」というエピソードを紹介しました。

このように、日本では明治維新後、西洋世界を目指し近代化を推進してきました。《江戸一目図屏風》(1809年)と夏目漱石の小説「草枕」を引用しつつ、伊東は「水と緑に囲まれ自然と同化する都市であった東京では、近代の波によって管理の行き届く均一化された社会へと変容していった」と説明します。

さらに、戦後には、アメリカに追随して民主主義を浸透させます。この時代に、厳島神社鳥居を参考にした《東光園》(1964年)や、稲架掛けをモチーフとした《出雲大社庁の舎》(1965年)など、設計を通して日本らしさを表現したのが建築家・菊竹清訓です。「彼は、自由・平等と引き換えに、地域の農家をコントロールする庄屋としての土地を失った。その怒りや、文化を守ってきたと自負する郷愁を込めて、吉野ヶ里遺跡の高床式倉庫を彷彿とさせる建築《スカイハウス》(1958年)を設計したのではないか」と伊東は考えています。「同時期に活躍した丹下健三を“知性の人”とすれば、菊竹は“身体の人”。僕は、菊竹さんの事務所でお世話になった。菊竹さんの身体性を常に大切にしたいと思っている」のだそうです。

さらに時代が降ると、オフィスビルに代表されるユニバーサルスペースの拡大で、均質化と管理主義が進みます。《レイクショアドライブ・アパートメント》(1951年)でミース・ファン・デル・ローエが実現したように、都市には、均一なフレームを積み重ねた高層ビルが立ち並びます。ユニバーサルスペースの思想と重なるものとして伊東が取り上げたキーワードは、グローバリズム。「グローバリズムは、自由で平等な一つの共同体としての世界を追求する。渋谷のまちが、若者が集まる雑多な雰囲気を捨てて味気ないオフィス空間に変容しつつあるように、グローバリズムは地域の文化を破壊していくのではないか」と、伊東は危機意識を抱いています。

色褪せた幾何学に輝きを取り戻す

「近代化を経て、経済のためだけに、幾何学と建築が利用されている。本来、日本人にとっての建築を含む芸術表現とは、抽象化した自然を再現することだったのではないか」という問題意識が、伊東の設計の出発点です。《工藝2020 自然と美のかたち 会場構成》(2020年)では、大地のエネルギーが人間を通じてかたちになるというコンセプトで展示台をデザインしました。東日本大震災被災地支援活動の建築プロジェクト《みんなの家》(2011年)は、画一的な仮設住宅団地からは取りこぼされてしまう地域団欒の場、地域と自然との繋がりを考え直す場として、構想されました。《みんなの森 ぎふメディアコスモス》(2015年)では、空気の循環を生み出す“グローブ”によって外の環境に近い心地よさを実現させました。渦を巻く書架(家具デザイナー・藤江和子さんデザイン)は、静かな空間とせめぎ合う力強いエネルギーのようにも見えます。《台中国家歌劇院》(2016年)では、キュービックな形態の中に幾何学をねじ曲げた有機的な形態を入れ込むことで、包み込まれるような魅力的な空間を実現しました。

加えて、「奔流する力」という言葉が表すような、身体性を大切にし、デザインプロセスの流動性に身を任せる設計姿勢も、伊東の建築をかたちづくってきました。《中野本町の家 White U》(1976年)では、中央に軸線を持つ幾何学に着想を得つつ、敷地の中で最も良い空間を活かすための試行錯誤を経て最終的なデザインを決定していきました。

最後に、伊東は「『建築』って何だろう」というテーマへの応答をスライドに写しました。「私にとっての建築とは、近代主義社会の下で均質主義・管理主義によって抑圧されている自然への想いを解放すること」。「『建築』ってなんだろう」という問いに答えるのは考えれば考えるほど難しい、それでも、日々その思想を進化させることを目指しています。

来年度も、本公開講座は「~って何だろう」と問いかけ、建築だけにとどまらない物事についてより深く考える機会を提供して参ります。他の専門家が語る物事の本質を踏まえつつ、「これからの建築」のあり方を考えそれを進化させる場として盛り上げていきます。来年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

岩永 薫