伊東子ども建築塾 福岡 第5回 座談会編

“かたち”を超えて、建築は共創へ

—伊東子ども建築塾を通して得た気づき—

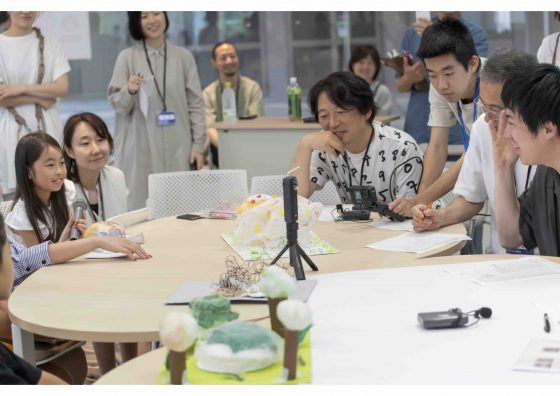

中間発表後には、伊東先生・TA・講師陣やスタッフによる座談会が開かれました。

伊東先生が言わんとすることを、質問を通して懸命に掴もうとするTA(学生)たち。

「モヤモヤせずにすっと分かって欲しいなぁ」と笑う伊東先生。

そして「学校で習うプロセスとは真逆だから、すぐには理解できないですよ」とフォローにまわる講師陣。

異なる立場の3者による、素直で率直なやりとりがとても印象的でした。

はじめに

これまで私は、「記録者」として授業の流れや子どもたちの様子を観察して伝えることを大切にしてきました。ですが、私自身もTAの学生さんと同様に、伊東先生が子ども建築塾を通して何を子どもたちや私たちに伝えようとしているのかが気になり、考えを深めるようになりました。そこで、今回は少し視点を変え、私自身の感覚から一人称で語ってみたいと思います。すると子ども建築塾の活動や伊東先生の言動を通して、これまで言葉にできなかった気づきが言葉になりはじめました。

変化──「象徴」から「共創」へ

これまでも伊東先生は、「かたちにしない」「内側から建築を考える」という言葉を繰り返してきました。表面的なカタチ(象徴性)よりも、内面からにじみ出るものやプロセスの共有に価値を見出す。その姿勢自体は、かねてより事務所内でも共有されてきたようです。ところが、2011年の東日本大震災を機にうまれたプロジェクト「みんなの家」をきっかけに、それが使い手や運営者を巻き込んだ「共創」に変化したように思います。

建築家が「リードし、コントロールする存在」から「他者に委ね、共に考え、共に築く存在」へと変化していたのです。

たとえば初日の座談会編でも紹介した『おにクル』は、従来のような象徴性を備えたランドマーク建築ではありません。しかし、市民に自然に受け入れられ、使いこなされています。なぜか。それは伊東先生が「誰のために何のために建築をつくるのか」という自身に向けてきた問いを開放し、プロセスの中で運営者や建築に関わる人たちと共有して創り上げたからではないでしょうか。

主導でも迎合でもない建築家のあり方

最新の著書*を通じて、伊東先生は“建築そのものの美しさ”を追求するだけでなく、どのように人と向き合い、建築に取り組むかという“姿勢の美しさ”を目指し、また評価されるようになっていると感じました。つまり、何をつくったか以上に、どのように人と関わり、どのように想いを共有していくか。その「過程の美しさ」が、現代の建築に求められているように思います。

私たちは往々にして、「美しいか実用的か」「静的か動的か」といった、正反対の価値観の間で揺れています。その矛盾を生きるのは耐え難く、ついどちらかに一方に固定したくなったり、揺らぎを手放してしまったりしがちです。しかし伊東先生の言葉からは、そうした二項対立(美 vs.実用,静vs.動)を手放さず、問い続け、乗り越えようと挑み続けてきた姿勢が伝わってきました。

それは、どちらかの価値を否定せず、互いの矛盾を受け入れながら、より良いバランス点や新しい考え方を模索する姿勢とも言えるでしょう。

野球にたとえるなら

この変化を、伊東先生が好きな野球に例えるならば、1人で“長嶋”から“大谷”の時代を駆け抜けてきたといえるのではないでしょうか。

かつての伊東先生は、せんだいメディアテークなどの代表作にみられるように明快なコンセプトと象徴で魅了する建築界でいうと「長嶋茂雄」的存在だったのかもしれません。建築家にカリスマ性が求められる(全体を構想し、細部まで設計し、社会に提示する)時代を牽引していました。

けれど今は、才能と理性をたくみに使い分け、チームと共に新しい可能性を切り開く「大谷翔平」のようにも見えました。すべてを自分で抱え込むのではなく、他者と役割を補い合いながら、全体のビジョンを共有していく。その姿勢こそ、これからの建築の可能性を広げていくのだと思います。

子ども建築塾と「一人称」からはじめることの大切さ

では、どこからビジョンの共有がはじまるのでしょう?これはどうやら子ども建築塾での子どもたちの姿にヒントがありそうです。子どもたちは、まだ言葉で表現しきれない部分もありますが、「どんなことをすると、どんな気分になる?」などと身体の感覚や自分の想いをベースに建築を考えることがとても得意です。誰かの模倣ではなく、自分の「好き」や「こうしたい」を起点にする。そこに「一人称」がもつエネルギーがあります。

「ドキッのセンサー」について楽しそうに語る子どもと「どういうこと?」と彼女の世界観にひきこまれる講師陣

例えば今回の中間発表では、自分がワクワクするときの心の動きをそのままカタチ(建築)にした案がひと際目を引いていました。「ドキッのセンサーでワクワクのもとになる“コロコロ”を集めながら移動し、取り込んだものでいえのかたちが変化する」というストーリーとのこと。はじめて聞いた大人は頭に?マークが浮かぶのですが、本人は臆することなく、堂々と自信をもって語っており、しかもなんだか楽しそう。担当のTAさんが戸惑いながらもだんだん彼女の世界観を理解しはじめているところをみると、講師の先生やまわりの大人も「これは一体どういうことなのだろう?」「自分の中にある感覚に近いものはあるのだろうか?」と共感の輪が徐々に広がり、周囲も一緒に考えたくなる空気が生まれます。

一人称の感覚を大切にし、言葉にして、他者と共有すること。それがビジョンを生み、共感を呼び、結果的に共創へとつながっていく。正解を外に探し求めるのではなく、自分の感じたことや考えを言葉にするところから、本当の共創ははじまるのだと強く実感しました。

これは、建築だけの話ではありません。使い手・担い手・語り手として、私たち一人ひとりが自分の感覚を信じて言葉にすること。そこからビジョンを語り合うこと。それこそが、これからの社会をかたちづくる根っこになるのではないでしょうか。

おわりに

今回は、記録者という立場を少し手放し、「一人称」を意識してみました。いつものブログよりも感覚的で主観的かもしれません。

この場にいたみなさんは、どう感じたでしょうか。ぜひ、みなさんの声も聞かせてください。

*この記事は、筆者の個人的な気づきや解釈をもとに書かれたものです。伊東先生の公式見解については、最新著書『誰のために何のために建築をつくるのか』(平凡社)をぜひご参照ください。

古野 尚美(ブログ取材担当)