会員公開講座 吉成信夫さん「公共建築って何だろう」

6月28日、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の初代図書館長・綜合プロデューサーを務めた吉成信夫さんをお招きして、本年度第2回目の公開講座が開催されました。吉成さんは、2015年の開館から9年間にわたり、開館9ヶ月半で来館者100万人を達成する「賑わいの図書館」へと導いてこられました。昨年4月に退任後は、岐阜県の無印良品「本のひみつ基地」の運営や、各地の文化的空間づくりに携わっていらっしゃいます。また、昨年6月には『賑わいを創出する図書館-開館9ヶ月半で来館者100万人を達成した「みんなの森ぎふメディアコスモス」の冒険』(KADOKAWA)を出版され、その苦労と挑戦の詳細を記されています。今回の講座では、「公共建築って何だろう」というテーマのもと、誰のための図書館なのか、何のための図書館なのかを問い直しながら実践してきた9年間の試行錯誤についてお話しいただきました。吉成さんは「現場の話を中心に」と前置きされ、ぎふメディアコスモスで実際に起きたこと、体感したことを中心に、”関係性”が生まれる図書館づくりについて語ってくださいました。

「箱物」に魂を入れるスペシャリストとして

まず吉成さんが紹介されたのは、ぎふメディアコスモスに出会うまでの経歴です。東京生まれ東京育ちの吉成さんは、宮沢賢治への憧れから40歳で岩手に移住し、以来17年間にわたって公共施設の再生に携わってこられました。「僕は結局、作り直しばっかりやってきたんですよね」とおっしゃるように、吉成さんが手がけてきたのは、すでに計画や建設が進んでいた「箱物」に、もう一度魂を入れ直す作業でした。

最初の仕事は、岩手県東山町(現一関市)の「石と賢治のミュージアム」。着工寸前だった計画を全面凍結し、1年かけて作り直して開館に導きました。宮沢賢治が晩年、旧東北砕石工場の技師として満身創痍で働いた2年間は、当時の文芸評論家から「忌むべき時代」とされ、文学史年表からも外されていました。吉成さんは、この評価されていなかった時期にこそ光を当て、賢治が力を注いだ街の一つとして、地域の人々に誇りを持って欲しかったと言います。そうして生まれたのがこのミュージアムでした。続いて手がけたのは、宮沢賢治の『農民芸術概論綱要』の理念に影響を受けた、山奥のエコスクールです。標高700メートルの山中にある葛巻町の廃校を「森と風のがっこう」として生まれ変わらせました。ここで、子どもたちは遊びの中で循環型の暮らしを体験します。さらに、「県立児童館いわて子どもの森」では、建物引き渡し寸前に県知事から直接依頼を受け、コンサルタントとして入った後、2003年から初代館長として7年間運営され、子どもたちに大人気の施設へと育て上げました。

これらの経験を振り返り、吉成さんは「市立のものと県立のものとNPOがつくったもの、3つの公共的な場所を17年間でやってきた」と説明されます。こうした経歴の中で、吉成さんを「図書館」へと導いたのは、2011年の東日本大震災でした。被災地支援の中で、子どもたちの居場所がなくなった現実を目の当たりにし、「一人でもいられて、たくさんの人でもいられる場所。それが同時に成り立つのは図書館かもしれない」という気づきに至ったのだそうです。そして、そのあり方として、岩手の年配の方々から学んだ「みんなで身を寄せ合う共助の場」というイメージが浮かびました。そんな折にたまたまFacebookで見つけたのが、岐阜市立中央図書館の館長公募でした。

「みんなの森ぎふメディアコスモス」の体制構築

こうして、2015年4月1日、吉成さんは図書館長として岐阜に着任されます。しかし、そこで待っていたのは、オープンまでわずか3ヶ月という異例の状況でした。初めて図書館内に入り、2階の開架閲覧エリアの壁のない巨大な空間を見た時、「なんてオープンな空間なんだ」と感動すると同時に、ある懸念も抱いたのだそうです。それは、50年間続いてきた静寂な図書館で働いてきた司書たちが、この開放的な空間でどう振る舞うかという問題でした。実際、ベテラン司書に「赤ちゃんが泣いたらどうする?」と尋ねると、「本を読んでいる人に迷惑になるので、即刻出て行ってもらいます」という回答が返ってきました。「80メートルの距離を歩いて注意しに行き、赤ちゃんと一緒にビクビクしながら入ってきたお母さんが外に出ていく。その人は二度と来なくなるかもしれない」。その光景を想像した時、吉成さんは「何のための図書館なのか、誰のための図書館なのかということをしっかりと考えないといけない」と痛感したのだそうです。

4月1日の朝礼で、72人の職員を前に吉成さんは新しい図書館の構想を語りました。「本を貸すだけの図書館はつくりません。図書館の業界は見ないでいきます」。そして、ヴィレッジヴァンガードやほぼ日手帳を例に挙げながら、単に本が並んでいるだけでなく、そこから文脈が読み取れ、生活に問いを立ててくれるような本棚、余白があって自由に書き込める遊びのある場所を目指すと説明しました。しかし、この比喩にクスッと笑ってくれたのは72人中4人だけ。「初めは、4人と僕を入れて5人から始まったんですよね」と吉成さんは当時の孤軍奮闘を回想します。

そうした状況下で図書館を管轄する教育長からかけられた期待の言葉は「来館者100万人を目指してください」というものでした。以前の図書館の推計値15万人から考えれば、途方もない数字です。この目標を達成するために、吉成さんが最も重視したのは「楽しさ」でした。本を借りなくてもいい、何だか分からないけど通ってきちゃう。吉成さんが目指したのは、人の滞留が渦巻くように生まれ、豊かな関係性が交差していく広場のような図書館。「対話が始まり、関係性が生まれるためには、まず楽しい場所でなければならない」と確信していたのだそうです。

そして、オープン3日前の朝、歯を磨いている時に降りてきた言葉が「子どもの声は未来の声」というものでした。「3世代先まで考えよう。子どもたちがおじいちゃん、おばあちゃんになるまで通い続けてもらえるような図書館をつくろう」。そのためには、上の世代が子どもたちのために余裕を持って接する、そんな寛容な場所であるべきだという思いが込められていました。曲線的な空間も、「迷うことを楽しんでね」というメッセージとともに、図書館の魅力としてクローズアップしました。こうして、「何のための図書館なのか、誰のための図書館なのか」という問いへの吉成さんなりの答えが、メディアコスモスの理念として結実したのです。

余白と遊びのある楽しい図書館へ

こうした理念を具現化するため、吉成さんはまず、「楽しさ」を象徴する取り組みから考え始めました。そこで目をつけたのが、図書館に来られない子どもたちとの関係構築です。岐阜市には小学校が50校あり、遠く離れた子どもたちは自分の足でメディアコスモスに来ることができません。「遠くの子どもたちと、どこかで赤い糸で繋がっているような仕組みを作りたい」という思いから生まれたのが、犬の形をしたリアカー「わんこカート」でした。背中がパカッと開いて絵本を50冊詰められるこのカートを引いて、吉成さんは9年間、小学校を回り続けたのだそうです。「ハメルンの笛吹きみたいに、鐘を鳴らしながら『あと30分したら読み聞かせやるよ』と言うと、子どもが20人くらいずらずら続いて一緒に入ってくるんです」。そんな幸せな光景を生み出す起爆剤となりました。

「図書館には人口の15~20%くらいしか来ない」と説明する吉成さんは、図書館人口を広げるための工夫も凝らしました。例えば、通常の図書館では10~20人の小部屋で静かに行う読み聞かせを、メディアコスモスではあえて開放的な大空間で実施し、読書への間口を広げます。同じ発想で生まれたのが、全小学生に配布した「本のお宝手帳」でした。手帳には読書記録だけでなく、吉成さんからのメッセージがさりげなく書き込まれています。「本はしばらくタイトルを眺めてもいい。自分が読みたくなったときにがむしゃらに読めばいい」「途中でうとうと眠っちゃってもいいんだよ」。これらは、読書への先入観や堅苦しさを取り払い、本との距離を縮めるメッセージです。

そして、子どもたちとの関係性をより深めるために生まれたのが「こども司書」の活動です。実は、第1期生は、開館1周年記念として、伊東豊雄から直接授業を受けたのだとか。その際には、「車に乗って帰る伊東さんを全速力で追いかけた」という感動的な場面も生まれました。その後、子どもたちの「まだ通いたい」という思いに応えて始まったのが、子どもたちによるコミュニティFMでのラジオ番組制作です。「家出するとき持っていく本は?」というテーマを取り上げた放送回では、ある女の子が「国語辞書」と答え、その理由を「1000ページ以上あるから飽きない」「野宿したとき枕になる」「寒いとき焚き火にくべられる」と説明したのだそう。その時、吉成さんが感じたのは「学校教育では絶対に言えないことも、図書館という自由な場所だから言える」ということ。図書館という場所の可能性を実感したといいます。

さらに、中高生との関係性構築も重要な課題でした。朝井リョウさんと連携したショートショート選考企画「ぼくのわたしのショートショート発表会」では、応募作品から選ばれた8人が朝井さんの前で自作を朗読します。「羞恥心の強い年代なのに、朝井さんのサイン欲しさにみんな集まる」という現実的な動機づけを活用しながら、90歳のおばあちゃんが高校生の朗読に耳を澄ませるような、世代を超えた交流の場を作り出しました。朝井さんが初回講評時におっしゃった「君たちの文体がこれからの生きる力になる」という言葉は、メディアコスモスという場所が持つ力強さの象徴として、心の琴線にふれる大切な言葉になったのだそうです。同様に、YAコーナーの「心の叫びを聴け!」という匿名文通コーナーも、関係性を生み出す仕掛けでした。「リア充になれない」「女子とメディアコスモスに来たい」といった身の丈の相談に司書たちが真剣に答える中で、9年間で2000通を超えるやり取りが生まれました。「手書きの文字から書き手の思いが分かるようになった」という司書の成長は、中高生のニーズを理解し、それに応じた本選びや活動づくりにつながっていきました。

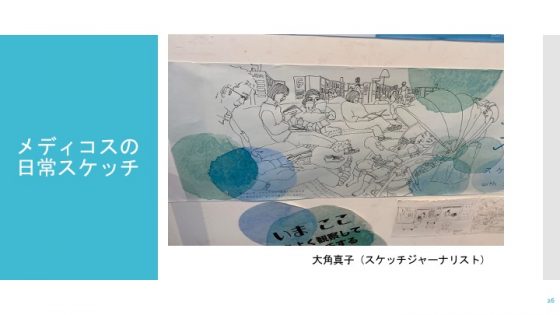

こうした大きな仕掛けだけでなく、館内の細部にも「余白と遊び」の精神が宿っています。本棚の脇に突然現れるスナフキンの言葉「だれかを崇拝しすぎると、ほんとうの自由は得られないんだぜ」。哲学コーナーに置かれた、司書たちの哲学書への想いが綴られたひめくりカレンダー。口裂け女のルーツが岐阜だという地元ネタを活かしたこだわりの展示。75人の職員がそれぞれの個性を活かして作る小さな仕掛けが、130万人の来館者の誰かと出会い、よりパーソナルな関係性が生まれていきます。また、イラストレーターが毎月館内をスケッチする企画では、グローブの下で靴を脱いでくつろぐ家族など、利用者が10年かけて深めていった「くつろぎ方」が記録されました。「この空間の余白があるからこそ、いろんな風景が次々と生まれてきた」と吉成さんは語ります。4年前から市民参加型となったハーブガーデンも、「自分が手をかけて何かを育てる場所があると、自分ごとになっていく」という個人的な関係性づくりの象徴です。

伊東豊雄が追加で設計した移動式本棚「ぶっくらぼ」は、図書館の概念を空間的に拡張しました。車輪付きで3つに分解でき、1階のピロティに置かれることで、2階の図書館に上がらない人たちにも本との出会いを提供します。町の人々が寄贈した本を大学ノートで管理するアナログな仕組みが、かえって親しみやすさを生み出し、活況を呈しています。

図書館は屋根のついた公園

こうした取り組みを通じて、吉成さんが10年間で広げてきたのは、人々が「自分ごと」として図書館に関わる仕組みです。それぞれが図書館という場所に自分なりの関わりを見出し、愛着を深めていくことで、思い思いに滞留するようになります。

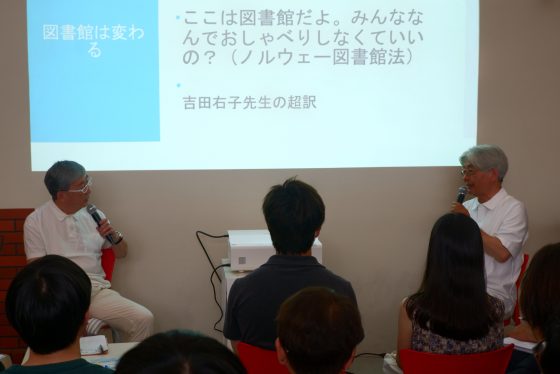

ここで、吉成さんは筑波大学の吉田右子先生の言葉を紹介しました。ノルウェーの図書館法の精神を表現した「ここは図書館だよ。みんななんでおしゃべりしないの?」という一文です。北欧では図書館と公民館の機能が一体化しており、人々が集い、対話する場として当たり前に機能しているのだそうです。「メディアコスモスは、図書館のような公民館、公民館のような図書館。どこか境が曖昧で、両方が共存している」と吉成さんは表現します。そして、そういう場所こそ、一人一人に手が届く相互社会教育の場として機能します。

これを吉成さんは、「図書館は屋根のついた公園」と説明します。公園のように、ベンチに座る場所を自分で選び、思い思いに過ごす。カップルが座っていたら遠巻きに座るような、そんな距離感の取り方も含めて、人々は自分なりの居場所を見つけていく。伊東豊雄が設計した開放的な空間と、吉成さんが仕掛けた数々の活動が相まって、多様な関係性に溢れる唯一無二の場所へと育ってきたのです。

「何のための図書館なのか、誰のための図書館なのか」。この問いに対する吉成さんの答えは、子どもからお年寄りまで誰もが自分の居場所を見つけられる「屋根のついた公園」という、シンプルで温かい言葉に結実していました。建築を豊かにするのに必要なのは立派な建物だけではなく、そこに魂を吹き込む人々の存在であることを、改めて実感させられる講演でした。

岩永 薫