会員公開講座 土屋恵一郎さん「能って何だろう」

12月9日、明治大学名誉教授の土屋恵一郎さんをお招きして、本年度5回目の公開講座が開催されました。土屋さんは、ご専門の法哲学を研究されてきた傍ら、25歳から能を学んでこられ、芸術選奨専攻委員・芸術祭審査委員などを歴任する能研究家としての一面もお持ちです。1979年に能楽の会「橋の会」を立ち上げ、20年以上にわたり能プロデューサーとしても活躍してこられたほか、NHKのシリーズ番組「100分de名著」で取り上げられた、世阿弥「風姿花伝」の回で講師を務められるなど、能の世界観や世阿弥の教えを広く一般に伝える活動にも尽力されてきました。

伊東塾長にとって、土屋さんの著作『能: 現代の芸術のために』(1989年、新曜社)は、建築を考える上でのバイブルなのだそう。また、1987年には、伊東塾長設計のレストランバー《N0MAD》(1986年)で実施された能の上演会にて、お二人はコラボレーションを果たしました。

今回の講座では、能の特質や、能と伊東豊雄建築との親和性についてお話を伺いました。

“驚き”で始まった能との出会い

まず土屋さんが会場で流したのは、能作品「高砂」の一節です。謡い手は、能楽師の観世寿夫さん。土屋さんは、20代半ばにして、観世寿夫さんの舞台で彼の声に出会い、その素晴らしさに驚くと同時に一気に能へとのめり込んでいきました。「私にとって能とはあくまで“驚き”。だから、実はこれまで“『能』ってなんだろう”という問いかけはあまりしてこなかった」のだそう。

能を理解しきる以前にその声で持って土屋さんを能の深みにいざなった観世寿夫さんは、53歳という若さでお亡くなりになります。「能は老いと共にある芸術。60歳・70歳・80歳になった時の、成熟した観世寿夫さんを見届けられなかったことほど残念なことはない」と、土屋さんはおっしゃいます。彼が能の表舞台からいなくなってしまった喪失感を半ば埋めるようにして、土屋さんが結成したのが、能の上演研究団体「橋の会」でした。

能とは仮設の場で披露されるもの

ここで土屋さんは、能が披露される場に注目をします。能舞台は、演技が行われる「本舞台」、演者が幕から登場する本舞台左手の「橋掛り」、本舞台右手と後方にある地謡方・囃子方・後見が座る「地謡座」「後座」などから構成され、舞台前方には白州にかけおろした階段「階(きざはし)」が、後方には松が描かれた羽目板「鏡板」が設置されています。

「こういう形に見慣れている我々は、能は能楽堂という固定された空間で上演されるもの、というイメージを強く持っている。しかし、歴史的に、能は仮設の場で披露される乞食芸のようなものであった」と、土屋さんはおっしゃいます。世阿弥が能を大成した14世紀の終わり頃、能の舞台は、河原のような何もない広場に仮設的に設けられていました。江戸時代に見られた、道端で能を披露し行き交う人々から報酬を得る「辻能」からも、能の仮設性がうかがえます。現代においても、日本で一番古い舞台と言われる西本願寺の北能舞台は野外にあり、奈良の春日大社や興福寺では、全国の野外能や薪能の起源とされる地面上での能上演「薪御能(たきぎおのう)」が執り行われています。

伊東建築と能

こういった能の仮設的な特質を顕在化させるために、土屋さんは、東京駅丸の内南口の丸屋根の下、美術館など、多様な仮設の場で能を上演してこられました。そういった上演会場の一つが、伊東塾長設計のレストランバー《N0MAD》(1986年)です。《N0MAD》は、オープンの翌年6月には閉店して解体されることになった、まさに仮設的な建築でした。「この場所で建築解体前の7月に能の上演をしてみないか」という建築評論家の多木浩二さんからのお誘いが縁となり、土屋さんプロデュースのものと、1987年7月7日に演目「天鼓」が披露されました。「この場所で、私は能のプロデューサーとして何をすべきか自覚した」「当時の伊東さんは、建築のあり方を“仮設性”に見出そうとしていた。《N0MAD》での公演は、この点と、能の特質とが相性良く重なり合った瞬間だった」と土屋さんは回想します。

伊東建築と能とのつながりは、もう一つあります。能の五流の一つ、宝生流が江戸時代に成し遂げた興行「弘化勧進能」の模型制作に、伊東事務所が携わりました。これは、1848年に現代の秋葉原付近にある大きな広場にて行われた一世一代の勧進能で、収容人数3000人規模の3階建仮設建築が設けられ、約2週間にわたり観客を魅了しました。

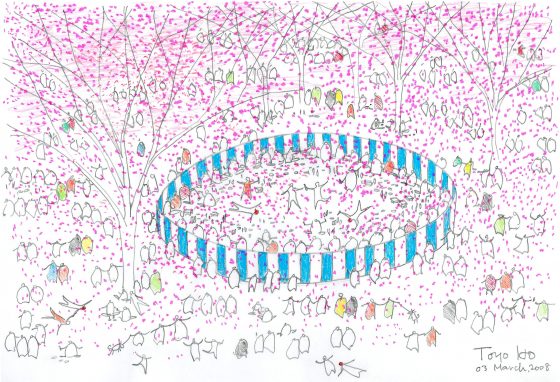

ここで、伊東塾長が描いた一枚のイメージ画が紹介されました。「満開の桜が咲き誇る広場に幕が巡らされ、人々が集まっている。幕が取り払われてしまえば、元の単なる広場に戻ってしまう。このイメージは、まさに、能の仮設的舞台に通じる」と、土屋さんはおっしゃいます。「弘化勧進能絵巻」(法政大学能楽研究所所蔵)からも、私たちの能に対する固定概念をくつがえすような、活気あふれる能の興行の様子がみて取れます。「私たちは、能を伝統的芸術と考えがち。しかし、本来は、伊東さんが描く桜の下の幕で囲まれた空間のようなもの、その時々の時間を生きている芸術である」と、土屋さんは強調します。

廃墟の芸術としての能

土屋さんが考える能のもう一つの特質は、「廃墟の芸術」という点です。土屋さんは、「能のほとんどの演目において主人公は幽霊」だと説明を加えつつ、顕著な例として、演目「井筒」を紹介しました。この作品は、詩人・在原業平と恋仲であった女性が亡霊となって登場します。彼女は、業平の形見の装束を身にまとい、業平への思慕の情を舞いにのせ、井戸の水面に映る自らの姿に業平の面影を見ます。この物語の舞台は、まさに廃墟になったお寺という設定です。

「廃墟の芸術」としての能の見方は、解体現場や廃墟に関心を寄せていた建築評論家の多木浩二さんとも共有されていたことだったとのこと。「廃墟、具体的には、建築解体現場で能を上演したい」という多木さんのアイデアがあったものの、観客収容などの問題から実現には至らなかったというエピソードもご披露くださいました。

引き合う力の緊張感こそ能のエッセンス

「能はどんな場所でも上演できる。しかしながら、何もない空間が能の舞台になるためには、“四方から引っ張られているような緊張感の存在”が重要だ」と、土屋さんは考えておられます。能楽師は、舞台に“立っている”のではなく、四方からの引力が拮抗する場に“立たされている”。こうした意識を持って初めて、能の舞の真の美しさが現れるのです。ここで、土屋さんは、この「緊張感」にまつわるエピソードを2つご紹介くださいました。

一つ目は、世阿弥が残した「目前心後」=「目を前に見て、心を後ろに置け」、「離見の見」という言葉。これらの言葉には、“見えないところへの心配り”“自己の客観視”の重要性はもちろん、“前への力だけでなく、後ろへ引かれる力にも意識を向けよ”というニュアンスが込められていると、土屋さんは解釈しています。ちなみに、アントニオ猪木さんも、著書『生きるために闘う』(双葉社、2022年)内で、ジョニー・バレンタイン氏との一戦で自分の状態を外側から見ているような感覚に陥ったことを、「離見の見」によって説明していたのだとか。

二つ目は、能楽師・桜間金太郎さんが演目「望月」にて獅子の舞を披露した際に、自身の体よりも小さめの衣装を身につけたことが舞いの成功に繋がったという話。「衣装がはち切れないよう、より小さく内側へ引く力で舞った。その抵抗力が、むしろ、舞いをダイナミックに見せた」と、土屋さんは分析します。

ここで話は、講演の冒頭で登場した能楽師・観世寿夫さんへと戻ります。「彼は常に自分の体にブレーキをかけて世界との抵抗感を感じながら舞い謳う。だからこそ、観世寿夫の能は魅力に溢れていた」と、土屋さんは考えています。

「能といえば、“幽玄”などの哲学が先行しがち。しかしながら、伊東豊雄の建築を通して見えるような能の特質もまた感じてほしい。今日の話を踏まえて能を鑑賞してもらえれば、また違った味わいを感じていただけるのでは」という言葉で、講演は締め括られました。

岩永 薫