伊東子ども建築塾 福岡 第5回 中間発表編

いよいよ中間発表を迎えました。6月14日(土)に行われた伊東子ども建築塾 福岡第5回中間発表の様子お届けします。

はじめに伊東先生から、『緊張しないでね。みんなが緊張すると、僕のほうが緊張しちゃうからね。楽しくやりましょう。うまいとか下手とか関係ない。自分のやりたいことを思い切りやることがこの塾の一番大切なことです。』という温かい言葉をいただきました。

その一言に、子どもたちの表情が少しずつ和らいでいきました。

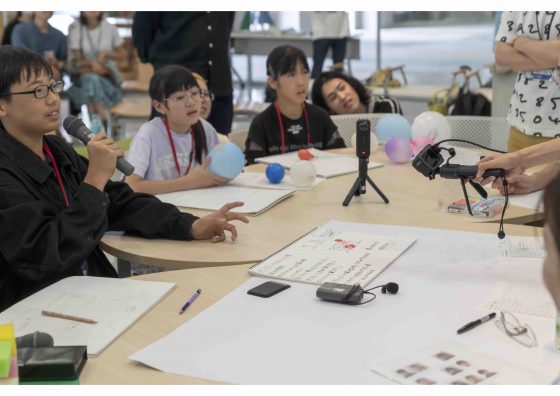

今回の中間発表は、グループごとに伊東先生や講師の先生方と向き合いながら行う「公開エスキス」形式。

案を見せて意見を聞き、話し合いながらその場でアイデアを育てていく、“対話型の発表会”です。

さらに、実行委員長・古森先生からも、あたたかい励ましの言葉がありました。

「上手な言葉で話そうとせず、思ったことを、ありのままの言葉で伝えてください。講師、TA、保護者の方もみんなで意見を交換しながらアイデアを発展させていく場にしましょう」

子どもたち一人ひとりの声が尊重されること、うまく話すよりも、“自分の中にあるイメージをちゃんと言葉にすること”が大切にされる発表の場がはじまりました。

それでは、子どもたちの発表について、いくつかご紹介させていただきます。

選んだオノマトペは『そわそわ・ごつごつ・ぼろぼろ』

屋根がごつごつしていて、草がそわそわ、壁がぼろぼろの鉄板をつぎ合わせてごつごつしている家です。

だけどそこに、鳥がとまっていたり、草が生えていたり、風が通っていたり…。

古森先生からは、「鉄板を接ぎ合わせているので、隙間に鳥が住んでいたりして居心地が良さそう」伊東先生からは、「アルゼンチンに貧しいけれど、その地にある様々な素材を使って、カラフルな建物をつくっているところがあって、とてもきれいなんです」と、貧しくても美しいものはつくれるというお話がありました。

この「ぼろぼろの家」は、完璧ではない自然に近いかたち。でもだからこそ、いろんな生き物や思いが入り込める“優しさ”を感じました。

2人目の作品テーマは、『水の上で走れるわくわくするところ』

「ぷちぷち・モヤモヤ・ジグザグ」という対照的なオノマトペから、水の上にあるドローイングを発表してくれました。

描かれていたのは、光のプリズムのようにジグザグと交差する、鮮やかな絵。

さらに、色とりどりに塗られた“ぷちぷち”素材を使った表現に、講師の先生方も興味津々です。

「こうやったらもっときれいかも」と、その場で光を当てたり、立体にしてみたりと、即興で新たな可能性を探り始める場面もありました。

「しっかりした模型じゃなくても、ドローイングで豊かな世界が見えるかも」

という講評もあり、これからどのような空間が創造されていくのか楽しみですね!

3人目の彼は『オノマトペの心の家』というテーマのドローイングを発表してくれました。

「しょぼん」「ワクワク」など感情を表すオノマトペを「ポジティブ」と「ネガティブ」に分類し、その時々の心の状態に応じて家のあり方が変化するような構想を語りました。

ネガティブな気持ちで帰宅した住人を優しく包み込むような空間になり、ポジティブな日常を伸びやかにするような空間になる──まさに“感情に寄り添う建築”です。

「君にとってのこころの家って何だろう?」

「どんな家だったらネガティブなときでもポジティブなときでも受け止めてくれる家になるのか」「それはきっと君にとって本当に頼りになる家だと思うよ」

伊東先生はじっと子どもたちの語りに耳を傾けながら、柔らかく、時に深く問いを投げかけてくださいました。

最後に紹介する作品は、「チクチク・もじゃもじゃ・もこもこ」という全く異なる感触のオノマトペを使った構想です。

建物は都市の中にあり、外側はトゲトゲ・チクチクしていて近づきにくいけれど、中に入るとふわふわ・もじゃもじゃで遊んで落ちても大丈夫。包まれるような優しさが広がる──まるで人との距離感や心の状態を可視化したような家でした。

講師たちは、これを「都市の中にあったら行ってみたい」「ストレスを和らげる空間」と、まるでサラリーマンの心を癒す“感情のシェルター”のようだと盛り上がりました。

中間発表を終えて──講師の先生方からのメッセージ

今回の中間公開エスキスでは、子どもたち一人ひとりの発表に対して、講師の先生方がじっくり耳を傾け、言葉を丁寧に受け止めながら、建築の本質に触れるようなメッセージを送ってくださいました。

発表を通して浮かび上がってきたのは、「建築とは単なるかたちや機能ではなく、感情や記憶、関係性といった目に見えないものを包み込む行為である」という、奥深い視点です。

ここでは、講師の先生方の言葉から見えてきた、いくつかの大切なポイントをご紹介します。

● かたちにする前に、“気持ち”からはじめよう

百枝先生からは、こんな言葉がありました。

「まずは、どんな気持ちでその場所にいたいのかを想像してみよう。夢やストーリーが出発点。」「模型とことばを行き来しながら考えること。」

かたちにすることを急がず、心の奥にある感覚を丁寧に拾い上げること、その大切さを改めて感じる場面でした。

●表現のかたちは人それぞれ。あなたに合った方法で

平瀬先生は、表現手段そのものについてこう語ってくださいました。

「模型では伝えきれない人もいれば、模型じゃないと伝えられない人もいる。

一人ひとりに合った方法を、これからも一緒に探していきましょう」

自分の“伝えやすい表現”を選んでいいという言葉は、多くの子どもたちにとって、安心と励ましにつながったはずです。

●感覚を信じて、素材や色から空間を想像しよう

末光先生からは、感性への信頼を込めたメッセージがありました。

「素材からオノマトペが生まれているのが面白い。色の使い方もとても印象的でした。その感覚を信じて、表現を深めていってほしい」

感じることが、建築の原点になっていい──そのことを、子どもたち自身も感じ取っていたように思います。

●イメージを“まとめすぎず”に、自由に広げよう

末廣先生の講評は、創造の自由を守る大切さについてでした。

「途中で“おうちっぽく”まとめてしまうと、せっかくの発想がもったいない。

頭に浮かんだイメージをそのままかたちにするには、頭と体をいっぱい使って考えてみて」

建築を“まとめる”前に、“ひろげる”。そんなプロセスの大切さが伝えられました。

●「わくわく」も「安心」も、みんなちがっていい

大場先生・井手先生からは、オノマトペの多様な受け取り方についてのコメントが寄せられました。

「“わくわく”といっても、そのイメージは人それぞれ違うはず。

どんな色?どんな場所?もっと具体的に想像してみよう」

「“家”にしなくてもいいんです。ドキドキする場所、安心できる空間。

自分にしかつくれない居場所があるはずです」

子どもたちの中に芽生えた「自分だけの感覚」が、建築の可能性そのものだという、力強いエールでした。

● TAたちのまなざしにも感謝を込めて

また、「同じ“わくわく”でも一人ひとりのイメージが違っていたことに気づかされた」という子どもたちの声もありました。

それを丁寧に読み取り、言葉にならない思いを受け止めようとしてくれたTA(ティーチングアシスタント)たちの存在にも、温かいまなざしが向けられていました。

● “かたち”よりも“気持ち”を描こう

伊東先生は、こんな言葉を投げかけました。

「みんな、かたちをつくろうとしているよね。でも、それよりも大切なのは、“その中に自分がいたとき、どんな気持ちがするか”を考えることなんだ」

たとえば、「雲の中に住む」とは、どういうことだろう?

ふわふわと浮かんだ空間で、どんなふうに食事をし、どうやってお風呂に入るのか。

そんなことを想像してみると、どんどん世界が広がっていく。

でもそれは、簡単なことではありません。

だからこそ伊東先生は、こう続けました。

「かたちにしようと思わなくていい。その空間にいるとき、身体でどう感じているか。 その感覚を、絵や模型で表してほしいんです」

建築は“つくる”ことではなく、“感じること”からはじまる。

伊東先生のアドバイスは、すぐにかたちにはならなくても、建築の根っこに関わる深い学びでした。子どもたちにとって、大きなヒントとなる時間だったように感じます。

これからの“空間づくり”に向けて

子どもたちは、まだかたちにならない“気持ちの風景”を、ことばにし、線にし、素材で試行錯誤しながら、自分だけの建築の入口に立ちはじめています。

中間発表はあくまで“途中経過”。

講師の先生方のことばを胸に、子どもたちの“感じる建築”が、次にどんなかたちを見せてくれるのか。次回もどうぞお楽しみに。

佐藤 茜(ブログ取材担当)