会員公開講座 伊東豊雄「建築って何だろうⅢ」

2月3日、本年度の「~って何だろう」公開講座の締めくくりとして、塾長・伊東豊雄が「建築って何だろう」をテーマに講演を行いました。公開講座で伊東が本テーマを取り上げるのは、今回で3回目。一昨年と昨年に開催された過去2回の講演では、近代主義思想の日本への到来以来、本来日本建築の魅力であったはずの自然との繋がりが希薄になった点、技術で自然を克服しようとする開発ばかりが進められてきた点に対して、問題提起がなされました。一方、今回の講座では、「これまでとは趣向を変え、自分がどういう建築をつくってきたのか、建築設計の原点を話す」とのこと。2023年に芝浦工業大学で開催された展覧会「伊東豊雄の挑戦 1971-1986」展にもインスピレーションを得つつ、建築家としての活動初期の建築観、伊東の設計手法、伊東が目指す建築像について、お話をしました。

美しい建築をつくりたい

まず伊東が取り上げたのは、自身の著書『伊東豊雄 美しい建築に人は集まる』(2020年、平凡社)です。この本のタイトルには、“美しい”建築をつくりたいとする伊東の美学と、“人が集まる”建築にしたいという社会意識とが込められています。

「現在の建築家たちは、“美しい”ということを言わなくなった。僕が建築を1971年に始めた頃や、それ以前に菊竹事務所にいた頃は、“美しい”という言葉を当たり前に使っていたのに」と伊東は回想します。例えば、建築家・篠原一男さんは、“住宅は美しくなければならない”と明言し、建築家・丹下健三さんは“美しいものは機能的である”という言い回しを使っていました。伊東曰く、「実際に、当時の建築、例えば、篠原さんの《白の家》(1966年)や、丹下さんの《丹下邸》(1953年)・《香川県庁舎》(1958年)・《国立代々木競技場》(1964年)、菊竹さんの《出雲大社庁の舎》(1963年)なんかは、本当に美しかった」。こういった建築ができなくなってきた今日の状況への危惧が、小さな住宅で大きな建築に離反したいという思い、人が集まる“美しい”建築をつくり続けたいという強い意思の、動機づけになっているのだそうです。

建築はない方がいい

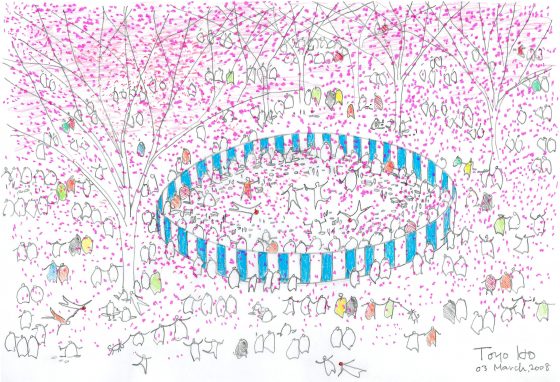

「建築家としての経歴を考えれば矛盾しているようだが、僕は建築なんてない方がいいとずっと言ってきた」という言葉と共に伊東がお見せしたのは、満開の桜の下で幕を張り巡らせて花見に興じる人々を描いた絵です。「幕を巡らせたときだけ、自然の中に特別な場所が生まれ、幕を取り去ったらただの自然に戻る。これが僕の建築の原点」であると、伊東は説明を加えます。

このようなイメージを踏まえて伊東が目指しているのは、“現象的な”建築とのこと。例えば、伊東の原風景の一つとして度々取り上げてきた、故郷・長野県諏訪湖の水平虹。この、1年に1〜2回、条件のよく揃った日に突然現れては2~3分で消えてしまう自然現象をモチーフに作ったのが、《下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館》(1993年)です。「アルミ外装が1日の中で表情を変えていく様を意識してデザインしたものの、“現象的”なイメージに形を与えてしまうとどうもしっくりこない。毎回、今度こそ形にならないような建築をつくりたいと意気込むのに、結局はまた形が規定されてしまう」。このように、“現象的な”建築をつくるという試みは、失敗の連続だったのだそうです。

加えて、伊東が紹介したのは、人類学者・中沢新一さんが著したチベット僧院にまつわるエッセイに登場する地鎮祭です。「“建築をつくる”ということは、自然の中に異物をつくるということ。これを神様に許してもらうことが、地鎮祭の本来の意図。でも、できることなら、異物なんてない方がいい、建築もない方がいい。でも、人間は建築なしには生きていけない、ではどういう建築をつくるべきか。この問題意識から、建築をつくる人は始めないといけない」と、伊東は考えています。

プレ・アーキテクチャーとは

このような問題意識を踏まえつつ、伊東は、“雲の中から形を探すようにして”建築をつくり始めるのだそう。そして、何もないところに、柱と床を設けることで、自然の中に建築的な場を立ち上げていきます。こうして生まれた、まだ機能を持たないながらも、建築的である状態のことを、“プレ・アーキテクチャー”と呼んでいるのだそうです。

“プレ・アーキテクチャー”では、機能は未分化です。《せんだいメデイアテーク》(2001年)や《台中国家歌劇院》(2016年)では、まず建築の構造体を立ち上げた上で、機能は後で入れ込むという操作がなされました。同様に、《シルバーハット》(1984年)でも、構想当初、大地から立ち上がるコンクリートの柱の上に鉄骨の屋根を掛け渡した後、住みながら中身の設計を進めていく心づもりがあったのだそう。

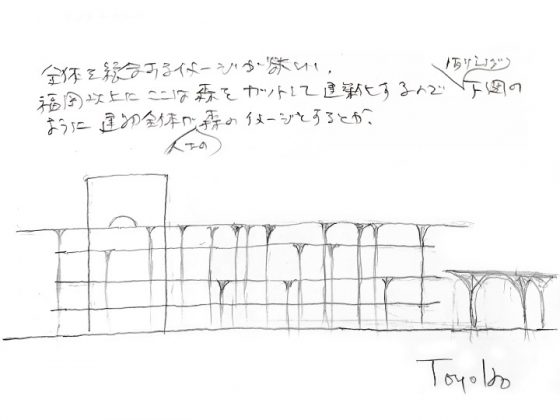

また、“プレ・アーキテクチャー”は、自然と連続しつつ、全体を統合する建築の原イメージとなり得ます。《茨木市文化・子育て複合施設おにクル》(2023年)の構想時には、“全体を統合するイメージが欲しい、建築全体を人工の森のようにしたい”というキャプションとともに、床と柱からなるスケッチを描きました。《台湾大学社会科学部棟》(2013年)や《多摩美術大学図書館》(2007年)の構造体の写真を見てみると、大きな蓮の葉や木が柱に置き換わったような空間が立ち上がっていることがわかります。

こういった“プレ・アーキテクチャー”のイメージにもまた、諏訪大社の御柱祭という、故郷の原風景が反映されています。諏訪大社には本殿がなく、四隅を柱で囲うことで、神域が示されています。御柱祭は、社殿の四隅にあるこの御柱建て替えのために16本のもみの木を山から運び出すお祭りです。「御柱祭はまさに、森から切り出した木が柱として立ち上がり空間を規定するという、自然の中のものが建築になるプロセスを示しているのではないか」と伊東は考えています。合わせて、伊東の師匠である建築家・菊竹清訓さんによる、“柱は空間に場を与え、床は空間を規定する”という言葉が紹介されました。

活動の場を導入

伊東の設計プロセスにおける次の段階では、発見した“プレ・アーキテクチャー”に機能を入れていきます。この時のポイントは、連続性のある“活動の場”を生み出すこと。「“場’”というものは、領域を限定した“部屋”とは違う。例えば、僕が住む3LDKのマンションで、僕の飼い犬は、部屋の区別に関わらず、季節や状況に合わせて居心地の良い“場”を選んで移動する。このように、境界が曖昧で“場”が連続するような空間づくりを目指している」と伊東は説明します。

例えば、子育て支援施設・ホール・図書館など、多様な機能を持つ《茨木市文化・子育て複合施設おにクル》(2023年)では、各機能を備えた場を連続的に配置し、場から場へと誰もが自由に移動できる空間を実現しました。また、《みんなの森ぎふメディアコスモス》(2015年)では、各機能の場をできるだけオープンにしたことで、利用者が好きな場所を選べるような、自由度の高い空間を作り上げました。特に、2階にある岐阜市立図書館内にぶら下がる11個のグローブ下は、半ば閉じられつつも開放的な場として、居心地の良い仮設的な雰囲気を持っています。

“プレ・アーキテクチャー”に後から機能を入れるという操作によって、“部屋”わけでは生み出せなかった、屋外的な空間が生まれた例もあります。《せんだいメデイアテーク》(2001年)や《台中国家歌劇院》(2016年)では、構造体ありきの設計だからこそ、ギャラリーやホールの中にチューブと呼ぶ構造体が現れています。設計段階では大胆で強引に思えたこの操作によって、人が集まり自然発生的に活動の場が生まれたような、魅力的な空間を実現しました。

美しさと社会性を兼ね備えた建築へ

「以前中高生にレクチャーをした時に、『ご自身の作品で一番美しい建築は?』と聞かれた」という伊東は、当時、建築評論家・多木浩二さんが撮影した《中野本町の家 White U》(1976年)の写真を連想したとのこと。「住人だった小学生の女の子が向こうへ走っていく。次の瞬間にはホワイトアウトして全てが消えてなくなり、後には自然だけが残る、そんな美しさがこの写真にはある」と伊東は説明します。現在取り組むプロジェクト、《大阪・関西万博 EXPOホール(大催事場)》(2025年予定)でも、劇場内に真っ白なビロード状の布を回し、床や座席も白くすることで、霧の中に消えていくようなニュアンスの劇場を構想しているのだそうです。

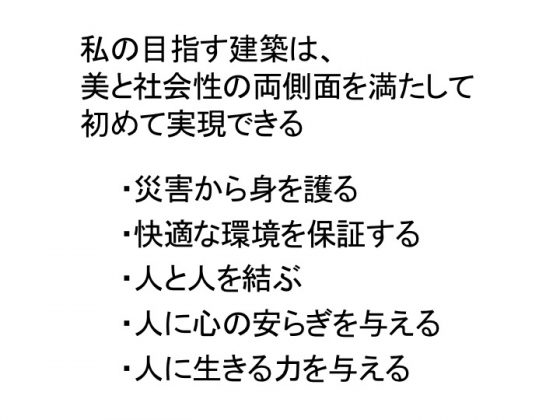

最後に、伊東は「『建築』って何だろう」というテーマへの応答をスライドに写しました。「僕の目指す建築というのは、美しさと社会性の両側面を満たして初めて実現できる。自然とつながる建築にこそ美しさがあり、人に生きる力や安らぎを与えるのもまた、自然」という信念が、伊東の設計姿勢の基盤にあるのだそうです。

2024年度も、本公開講座は「~って何だろう」と問いかけ、多様な物事についてより深く考える機会を提供して参ります。他の専門家が語る物事の本質を踏まえつつ、共に「これからの建築」のあり方を考えそれを進化させる場として盛り上げていきます。2024年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

岩永 薫