会員公開講座 齋藤亜矢さん「人間って何だろう」

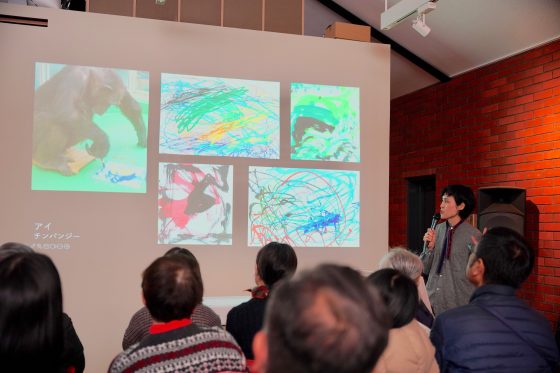

12月14日、京都芸術大学文明哲学研究所教授の齋藤亜矢さんをお招きして、本年度第5回目の公開講座が開催されました。齋藤さんは、進化や発達の視点から、芸術する心の起源について研究されています。伊東塾長からは、齋藤さんの著書『ルビンのツボ――芸術する体と心』(岩波書店, 2019年)を読んだ感想として、「非常にわかりやすくかつ本質的なことを書いておられる」「頭で考えるより体で感じて生きる方が面白いというメッセージが私の建築観と共鳴する」との紹介がありました。

今回の講座では、齋藤さんの研究テーマである「芸術する心の科学」という視点から、「人間って何だろう」について考えました。

「人間」を探る旅:チンパンジーとの比較から

講座は、4枚の抽象画を見せられるところから始まりました。「頭ではなく感じてほしい」という指示のもと、参加者は一番好きな絵と、人間が描いたと思う絵を選びました。結果、最も人気があり、人間が描いたと思われていたAの絵は、実は京都大学霊長類研究所のチンパンジー・アイちゃんが描いたものでした。「芸として描かせているわけではない。チンパンジーたちは絵の具に触れ、筆を使って白い画用紙に何か線を残していくことが面白いようで、特別なご褒美がなくても、自分から描いてくれる」と齋藤さんは説明します。興味深いことに、チンパンジーにはそれぞれ画風があり、迫力ある曲線で画用紙全体を埋めるもの、点々を書き連ねるもの、丁寧に色ごとに塗り分けるものなど、個性が見られるのだとか。

「なぜチンパンジーに絵を描いてもらうという、SFのようなことをしているのか。それが今日のテーマである『人間って何だろう』を考えるきっかけになる」と齋藤さんは続けます。人間について考える際、比較という視点が有効で、特に進化の観点から、他の動物と人間の違いを探ることで人間の特徴が見えてくるとのこと。現生動物の中で人間に最も近い動物の一つがチンパンジーであることから、チンパンジーと人間を比較する研究が行われているのだそうです。

齋藤さんは、「チンパンジーから人間が進化したわけではない。チンパンジーと人間には600~700万年前にアフリカに住んでいた共通祖先がいて、そこからそれぞれ独自の進化の道筋を歩んできた」と強調します。「チンパンジーも人間も、どちらも現在の進化の頂点にいる。チンパンジーと人間に共通する特徴は古いもので、異なる特徴はそれぞれの独自の進化で獲得した新しいもの」と説明を加えました。

進化の視点から見る人間の特徴

では、人間の特徴とは何でしょうか。齋藤さんは、進化の視点から人間と他の動物との違いを探ります。「脳が大きくなった」というのが最も顕著な特徴の一つです。齋藤さんが提示した脊椎動物の脳の大きさを比較した図を見ると、ホヤや魚の脳は非常に小さく、カエル、ワニと続き、哺乳類になると脳が大きくなってきます。特に霊長類になるとボリュームが増し、チンパンジーと比較しても、人間の脳は約3倍の大きさだといいます。

なぜ脳が大きくなったのか。齋藤さんは「社会脳仮説」を紹介します。「群れのサイズが大きい動物ほど脳が大きい」という関係があり、仲間とのコミュニケーションのために脳が発達したと言われています。この関係から計算すると、初期の人類の群れの理想的なサイズは150人程度だったと考えられています。

脳が大きくなった理由はもう一つあります。それは「直立二足歩行」をするようになったことです。チンパンジーの頭は背骨に対して前についているのに対し、人間の頭は背骨の上に乗っています。「重いものは頭の上に載せると楽」という経験則通り、頭が上に位置することで脳を大きくすることが可能になったと齋藤さんは説明します。直立二足歩行をするようになったのは環境の変化が理由でした。チンパンジーは森の中に住んでいる一方、人間の祖先は森からサバンナへと出ていきました。「サバンナでは長距離を歩く必要があり、直立二足歩行が効率的だった」と齋藤さんは言います。この変化は人類の大きなモデルチェンジとなり、手と足の役割が分かれたことで道具を使ったり作ったりすることが可能になりました。「車の4WDと2WDの違いと同じで、2本足だけで歩く方が長距離移動には燃費がよい」という分かりやすい例えも紹介されました。

齋藤さんはさらに、人類の進化の歴史を辿ります。チンパンジーとの共通祖先から始まり、アルディピテクス・ラミダス、アウストラロピテクス・アファレンシス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトス、ホモ・ネアンデルタールなどの化石人類、そして現代人であるホモ・サピエンスへと続く系統図を示しながら、脳の大きさの変化を説明しました。脳の大きさはある時期から急激に大きくなったのだそうです。その転換点となったのが、道具の使用、特に石器の製作開始でした。ホモ・ハビリスの頃から石器作りが始まり、そこから脳が急速に大きくなっていきます。「手を動かすと頭にいい」という言葉通り、複雑な手の動きをコントロールすることで脳が発達したと齋藤さんは説明します。ホモ・エレクトスの時代になると、火の使用や衣服の着用、さらには小屋の建築など、より複雑な文化的活動が始まりました。「ものづくりを始めたところで大きな進化が起こり、そこから現代人に近づいていった」と齋藤さんは強調します。

もう一つ興味深い特徴として「幼形進化」が挙げられました。齋藤さんはチンパンジーの成体と幼体の写真を見せながら「人間はチンパンジーの大人よりも子どもに似ている」と指摘します。頭の形が丸い、犬歯が短い、体毛が薄いといった特徴は、いずれも子どもらしさの表れだといいます。「大人になっても遊んだり学んだりするのは実は人間ならではの特徴」と齋藤さんは言います。他の哺乳類は子どもの時だけ遊びますが、大人になると生存競争の中で遊ぶ余裕はありません。しかし人間は大人になっても好奇心が強く、遊び続ける特異な生き物なのだそうです。

言葉と想像力の関係

続いて齋藤さんは、チンパンジーと人間の大きな違いとして「想像力」に注目しました。チンパンジーは絵を描けますが、人間のように「何かを表す絵」は描かないのだそうです。この違いを明らかにするため、齋藤さんはチンパンジーと子どもたちに「目が一つ欠けた顔のイラスト」を見せ、その上から自由に描いてもらう実験を行いました。結果、チンパンジーは欠けた目を補うことはせず、既に描かれている部分に色を塗ったり線をなぞったりするだけでした。人間の子どもも1歳後半から2歳前半までは同じような反応でしたが、2歳後半以降になると「目がない」と言って欠けた目を補って描くようになったのです。「チンパンジーは目の前にあるものだけに集中しますが、人間は目の前にない目や鼻を想像して描く。その違いが見えた」と齋藤さんは言います。

こうした想像力は、人間の芸術の始まりと深く関わっているようです。齋藤さんは芸術の起源を探るため、地球の気温変動という大きなスケールから人類の歴史を捉え直します。「過去300万年の地球の気温変動を見ると、ホモ・サピエンスが出現したのは約30万年前の寒い時代。アフリカを出たのが約18万年前、これも同様に寒い時期だった」と齋藤さんは説明します。そして、最古の洞窟壁画や彫刻が登場した約4万年前も同様に寒冷な時期。興味深いことに、芸術は「暖かくて暇な時代」に生まれたわけではなかったようです。そんな旧石器時代の洞窟壁画にも、想像力の証拠があります。「スペインのアルタミラ洞窟では、岩の凹凸や亀裂を動物の輪郭の一部として利用した絵が描かれている。当時の人々は岩肌にバイソンの姿を見立て、そこに自分の線を加えて絵を仕上げていった」のだそうです。

なぜ人間はこのような「見立ての想像(パレイドリア)」の能力を持つようになったのか。齋藤さんはその鍵が「言葉の獲得」にあると考えています。「人間の子どもは2歳後半になると語彙が爆発的に増え、日々『あれは何、これは何』と言葉で世界を認識していく。この時期にパレイドリアも生まれたのではないか」と推測します。言葉を持ったことで、人間は世界にラベルを付けて見るようになりました。例えば猫を見た時、丸い顔や三角の耳といった特徴を「猫」というスキーマ(知識の枠組み)と結びつけることで、「猫」であると認識します。この言葉による認識が、「見立ての想像力」を生み出すのです。つまり、獲得したスキーマを使って、雲や岩の形など本来関係ないものの中に、例えば「猫らしさ」を見出す能力が発達したというわけです。そして、この能力の発達によって、白紙の画用紙を前にしても、描線を何かに見立てるということが可能になります。

この「言葉で世界を分けて捉える」能力は非常に便利な一方で、ラベルをつけることで物事をざっくりとしか見なくなったり、そうとしか見えなくなるという制約も生まれます。「言葉で世界を分けることで、男性はこうとか、先生はこういうものとか、枠組みで捉えるようになり、ちょっと窮屈になる側面もある」と齋藤さんは言います。この窮屈さを変えるのがアートの役割ではないか、と齋藤さんは考えています。例として「ルビンの壺」という錯視図形を示し、「真ん中の白い部分で見ると壺に見え、外側で見ると向かい合った顔に見える。人はどちらか一方しか見れない。その物の見方のずれに気づかせてくれるのがアートの可能性」だと説明しました。

“面白い”が生み出す創造性

齋藤さんは「なぜ絵を描くのか」という根本的な問いに向き合います。「答えは一言で言えば『面白い』から」。実際、チンパンジーにとっても絵を描くことは面白いようで、特別なご褒美がなくても絵を描くのだそうです。齋藤さんは「オランウータンのモリー」の例を挙げます。彼女は、毎日、夕飯を食べた後絵を描き始め、5年間で1000枚を超える絵を描いたのだとか。チンパンジーたちにとって面白いのは「自分が手を動かしたら線が出てくる」という出力と入力の関係です。「動かし方を変えると点々が出てきたり長い線が出てきたりする。それを色々試しながら知っていくのが面白い。これが遊び、学び、表現欲求の原点ではないか」と齋藤さんは推測します。

齋藤さんが京都大学野生動物研究センターの熊本施設で行った実験では、チンパンジーに鈴や長靴などを与えて様子を観察しました。「長靴に足を突っ込んで喜んだり、バケツの中で鈴を鳴らしたり、楽しそうに探求していた」と説明します。こうして体を使って物と遊びながら「これはどういうもの」かを知っていくのだそうです。「つつく、潰す、噛む、転がす、投げる、叩く」など様々な方法を試し、物の持つ機能(アフォーダンス)を認識していきます。「チンパンジーを見ていて感じたのは、彼らはいちいち体で世界を知ろうとするということ。人間だったら長靴を見れば『長靴』だと大雑把に分類するが、チンパンジーは、手を入れたり覗いたりして、そのものを体で認識しようとする。これは彼らにとって、世界が広がる豊かな時間」と齋藤さんは説明します。

最後に、三つのポイントを示しつつ、講座のまとめをしてくださいました。(1)人間の体と心は、環境と人と物との関わりで進化してきました。(2)言葉のおかげで複雑な思考や想像力を手に入れた代わりに、物事を枠組みにあてはめて捉えがちなのが人間です。その一方、(3)人間らしい遊び心と想像力で、無駄なものにも価値を見出すことができます。「この3番目の特徴こそ、人間だけが持つアートの力」という言葉で齋藤さんは今回の講座を締めくくりました。

今回の公開講座を通じて、チンパンジーと人間の比較から「人間とは何か」という大きな問いに迫った齋藤さんの視点は、我々の日常の中で当たり前と思っていた人間の特性―言葉、想像力、遊び心―について改めて考えるきっかけとなりました。そして、「頭で考えるより身体で感じる」という伊東塾長の建築観とも通じる「体で世界を認識する」という視点は、時には情報過多に陥ってしまいがちな現代社会を生きる私たちへの重要な教訓であるように感じました。

岩永 薫