会員公開講座 伊東豊雄「建築を耕す:文化としての建築をつくるために」

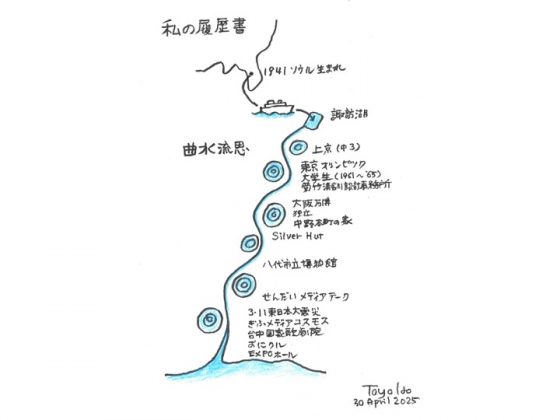

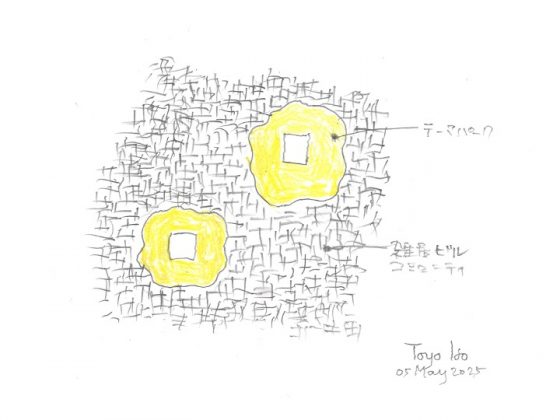

5月31日、本年度最初の公開講座として、塾長・伊東豊雄が「建築を耕す:文化としての建築をつくるために」をテーマに講演を行いました。伊東は冒頭、昨年2月の公開講座で行ったレクチャーを元に、1年がかりで書き上げた新著『誰のために 何のために 建築をつくるのか』(2025年、平凡社)を紹介しました。今回の講座は、その新著で書ききれなかった内容と、本日の講座のつい10日前に東京建築祭で発表した「東京と私」というレクチャーを合わせたような内容になるとのこと。諏訪湖での原体験から始まり、東京での建築活動、そして最新の万博プロジェクトまで、「土地を耕す」ように建築と向き合ってきた半世紀を振り返る講演となりました。

文化と文明、建築を耕す

「『文化』とは、土に向かおうとすること。『文明』とは、土から離れようとすること」文筆家・文化芸術プロデューサーの浦久俊彦さん著『リベラルアーツ』(2022年、集英社)に記されたこの言葉から、伊東は講演を始めました。1970年代の新宿に立ち並ぶ超高層ビル群と、同時期に設計した《中野本町の家》(1976年)を対比させながら、前者を空に向かう「文明」の建築、後者を土に向かう「文化」の建築として位置づけます。

「文化」について、芸術家・岡本太郎も深く考察していました。1970年の大阪万博では、前川國男の大屋根や磯崎新のロボットには目もくれず、人々は岡本の《太陽の塔》(1970年)に群がりました。その内部に表現された、土から生まれ育っていくような生命のイメージは、まさに岡本が『沖縄文化論』(1950-60年代)で述べた文化の本質を体現していました。岡本は文化を「土地の風土によって盛りあがり崩れる岩石や、その養分と空気を吸って生い育つ植物のような、根をはったもの」と定義し、語源である「クルチュラ」が示すように、土地を耕すことによって生成し、外的条件を吸収・排除しながら逞しくふくれあがってくるものだと説きました。

講演のタイトルを「建築を耕す」としたのも、この洞察に基づくものです。伊東自身、瀬戸内海の大三島で10年前からワイナリーを営む中で、「テロワール」という概念の重要性を実感してきました。ワイン独特の香りや味覚がその土地と不可分であるように、建築もまた土地と結びついて考えられなければならないと、伊東は言います。こうした建築を耕すとは、自分にとってどういった意味を持っているのか。それを探るために、東京という土地に自身の建築がどのように根付いてきたのか今一度読み直してみる、というのが本講座の趣旨です。

建築デザインの原風景

伊東の建築思想の原点は、故郷・長野県諏訪市での体験に遡ります。1943年、2歳の時にソウルから父の田舎である諏訪湖畔に引き揚げてきた伊東は、諏訪湖のほとりで育ちました。冬には、凍った湖を下駄スケートで滑り、学校から帰ると下駄を脱ぎ捨てて裸足で遊び回る。「いつも土と接して暮らしていた」と伊東は振り返ります。

さらに、伊東は建築デザインの際に大切にしている「流れと澱み」のイメージも、諏訪湖から流れ出る天竜川に重ね合わせて説明しました。講演で示されたイラストには、川の流れが生み出す渦や澱みが描かれています。「自然の中には壁はほとんどない。風でも水でも、自然はいつも流れ、そこに澱みや渦が生じる」。伊東は、その渦や澱みのような場所にこそ人間は住み、活動するものだと考えます。これは、伊東が常に作りたいと願う建築のテーマであり、同時に、作品を完成させるたびに「もう少しこうすればよかった」と考え、それを次作へのエネルギーに変える創作プロセスそのものでもあります。この創作の連続性について、伊東は3世紀の中国の文化人・王羲之の「曲水流觴」を引き合いに出しました。これは、曲がりくねった水の上流で盃を流し、それを拾った者が酒を飲みつつ歌を考えまた盃を流す、という遊びです。伊東は2017年の上海個展で、この言葉に着想を得た「曲水流思」というタイトルを採用し、建築創作もまた、前の作品の思索を経て次の作品へと流れていく営みだと表現しました。

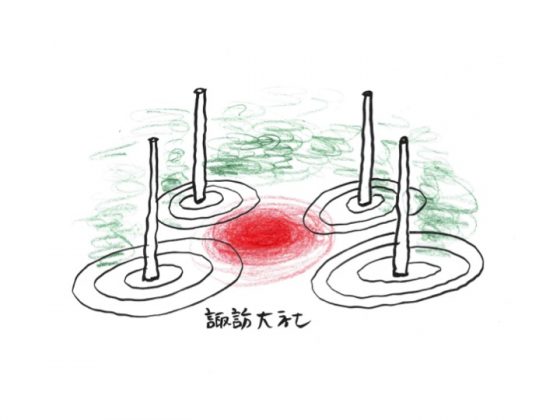

諏訪でのもう一つの原風景は、7年に一度行われる諏訪大社の御柱祭です。この祭りは、山から切り出した16本のモミの巨木を、坂道を引きずり下ろして里まで運び、諏訪大社の4つの宮(上社前宮・本宮、下社春宮・秋宮)の四隅に4本ずつ建て替えるという壮大な神事です。毎回、怪我人が出るほど激しい祭りで、伊東も小さい頃、父に連れられて見に行った記憶があります。特徴的なのは、諏訪大社には本殿がないこと。四本の柱を立て、それらで囲まれた神域を作ります。「山奥で育った自然のままの木が、この祭りを通して柱に変わっていく。ここに床あるいは屋根がついたときに建築になる」というのが伊東のイメージ。伊東は、諏訪大社に林立する柱が示す「建築になる以前の状態」に、長年心惹かれてきました。

この原体験は、1965年から4年間働いた菊竹清訓事務所でさらに深められました。福岡県久留米市で育った菊竹さんのご実家は、近隣の小作人たちを取りまとめる庄屋でした。庄屋は、地域の自然と関わる文化を全てコントロールするような象徴的な存在でした。しかし戦後の農地改革によって、土地や田畑をすべて没収されてしまいます。菊竹さんにとってそれは、日本人が自然との有機的な関係を失い、土地から切り離されてしまった決定的な転換点でした。「日本はそこからダメになった」と、戦後日本が自然との繋がりを断ち切ってしまったことに対して、菊竹さんは激しい怒りを抱いていたそうです。その菊竹さんの最初期の作品《スカイハウス》(1958年)は、50年代に多くの住宅作家が精緻な住宅を作っていた時代に、それらとは全く違う荒っぽさ、たくましさを持っていました。最近、国の重要文化財に指定されたこの建築について、菊竹は晩年、佐賀県の吉野ヶ里遺跡の影響を受けたと語っています。また、厳島神社の大鳥居をモデルにした《ホテル東方園》(1964年)も、スカイハウスと同様に柱の存在感が強い大胆な構造を持っていました。

こうした経験や思想的影響が、後の伊東の建築観の基盤となっていきます。

東京で培われた建築観

1956年、中学3年生で東京に移住した伊東は、まだ土に近い東京を体験しました。「みんな一軒家に住んで、近所の人と親しく、コミュニティが成立していた」と回想します。しかし1964年の東京オリンピックを境に、国内では、新幹線、首都高速、地下鉄網の整備が進み、東京では最初の超高層《霞ヶ関ビルディング》(1968年)が完成。急速に「文明」の都市へと変貌していきます。教室から東京タワーが立ち上がるのを眺めた高校時代を経て、1971年に独立した伊東は、この土から離れていく東京で建築と向き合っていくことになります。

その最初の回答が、35歳で設計した《中野本町の家》(1976年)でした。施主である妹さんから「地表にぺったり這いつくばっているような家が欲しい」と言われ設計した住宅です。建築評論家・多木浩二さんは「地上にある地下空間だ」と評しました。

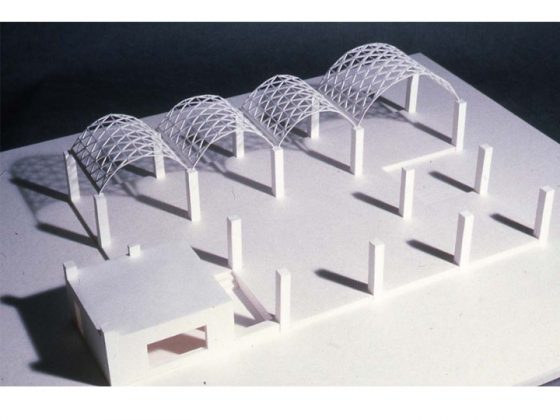

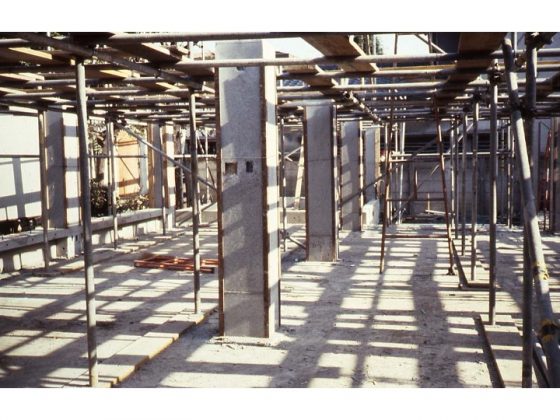

80年代、工業化を目指していた日本は消費社会へと突入していきます。「バブル時代の東京というのは僕が一番好きな東京だった」と語る伊東は、新宿歌舞伎町で週に2、3回飲み歩き、「社会の変化を自分の身体で受け止められた」といいます。この身体的な都市体験から生まれたのが、《東京遊牧少女の包》(1985年)でした。生活に必要なものはなんでも都市で揃う消費社会で「家なんてテントでいいじゃない」と提案したこのプロジェクトは、土地から切り離された都市生活を揶揄するものでした。このプロジェクトに見られた仮設的な建築への思索は、1年半ほどでなくなってしまった《レストランバー・ノマド》(1986年)にも表れています。同時期の自邸《シルバーハット》(1984年)でも、非常に軽く仮設的な雰囲気を追求しました。しかし今振り返ると、この住宅は当初目指した仮設性とは異なる性質を持っていたと伊東は考えています。鍵となったのは、土地から立ち上がるコンクリートの柱。設計時にはそれほど意識していなかった要素でしたが、この柱こそが軽い鉄骨の屋根を支えるこの住宅の要でした。「施工中、足場が一時的に外れた時、コンクリートの柱だけの時が、一番美しかった」と伊東は振り返ります。むき出しの柱が立ち並ぶ光景に、自分でもハッとするような雰囲気を感じたのだそうです。

21世紀に入ると、東京の変化はさらに加速します。転換点となったのは《六本木ヒルズ》(2003年)のオープンでした。「21世紀の東京は再開発によって経済格差を拡大し、かつての街の記憶を失いつつある」と伊東は語ります。多木さんは『生きられた家』(1976年、田畑書店)に「家は外化された人間の記憶」だと記しました。人間の日々の活動は変化し忘れ去られていくけれども、それを留めておくのが家の存在、街の存在であるはずです。しかし現実の東京では、再開発によって次々と建物が更新され、人々の生活の痕跡や記憶が刻まれた街並みが消え、どこも同じような風景になっていく。小説家・よしもとばななさんも『もしもし下北沢』(2010年、毎日新聞社)で、個性的だった下北沢から「個人の入るすきま」が失われ、「悲しい町になっている」様子を描きました。こうして記憶を失い画一化された街とは、もはや身体的に関わることができません。「今や東京で何が起ころうと、自分からは遠いところで変化が進行している。街は私の身体から遠ざかっていく」と伊東は語ります。

この画一化の極致が、高層ビルの住空間です。伊東自身、築60年の自宅マンションの改修時、1か月ほどマンスリーマンションを借りて生活してみて、その異様さを実感しました。そこは、外部から完全に遮断され、隣人の気配すら感じない、空調で管理された均質な空間でした。それは、動物的な感覚が麻痺してくるような体験だったといいます。一方、高層ビルの足元は、ブランド品のショップや高級レストランなどが立ち並ぶ、周辺環境から隔絶したテーマパークのようなエリアと化しています。

この状況に対して、伊東は建築家の役割を問い直します。高層ビルは構造的な制約から、誰が設計しても均質な空間になりがちです。しかし伊東は、それでも建築家にできることがあると主張します。重要なのは、周辺地域との連続性をいかに生み出すか、高層部分まで含めて建築全体をどう構成するかという視点です。現在の若い建築家たちが、ファサードや足元のデザインだけを任されて満足している状況を、伊東は批判的に見ています。自身も台湾で超高層コンベンションセンターの設計に取り組む中で、周辺環境とのつながりを最上階まで貫く構造を模索しています。「土から離れざるを得ない高層建築においても、土地との関係性を保つ方法を探り続ける。それこそが建築家の責務だ」と伊東は力説します。

柱で立ち上がる建築の実践

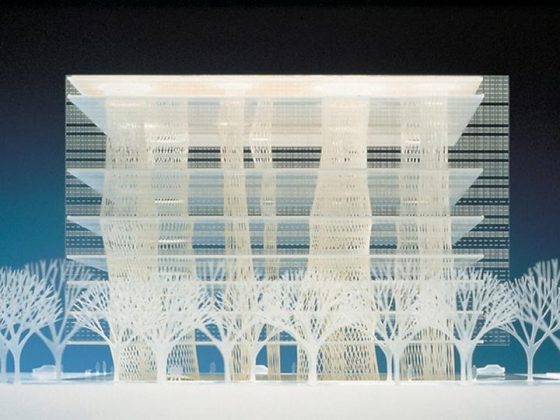

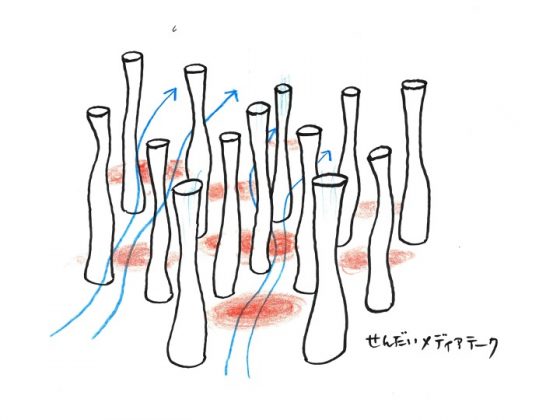

90年代から21世紀にかけて、伊東は「柱によって場を作る」という建築思想を具体化していきます。その最初の結実が、1995年のコンペティションを経て完成した《せんだいメディアテーク》(2000年)でした。最初のスケッチは水中で揺れる海藻のようなイメージから始まりましたが、模型を作る段階では、すでに土から生えてきたような太い柱として構想されていました。13本の柱(チューブ)が林立し、その間に様々な場所が生まれます。そこに床を架けることで建築となっていくという、諏訪大社の御柱を思わせる構成です。この考えを実現するため、床はできるだけ薄くすることにこだわり、構造家の佐々木睦朗さんが開発したハニカム構造の鉄骨フラットスラブによって、梁のない床を実現しました。21世紀の幕開けとともにオープンしたこの建築は、歓喜と興奮と共に人々に迎えられます。当時の心境について、「建築をやっていてよかったと思えた瞬間だった」と伊東は回想します。

《台中国家歌劇院》(2016年)も、一見すると壁でできているように見えますが、実は柱と梁が交互に現れる構造体です。長手方向の断面を見ると、太い柱と梁が連続し、その中に2000席と800席の劇場が収められていることがわかります。この建築もまた、大地から立ち上がる柱によって空間を生み出すという思想の延長線上にあります。

《新国立競技場プロポーザル案》(2015年)では、さらに明確に柱の存在を前面に押し出しました。応募要項で木材の使用が求められる中、7万人収容の巨大スタジアムを木造で作ることは現実的ではありません。そこで伊東は、住宅でいえば大黒柱に相当する部分を木にすることを提案しました。1.5メートル角、高さ20メートルという巨大な集成材の柱を72本使い、建築のシンボルとする構想です。「大地にあるエネルギーが上に向かう。フィールドから、選手たち、観客席の人たちに伝わり、空に消えていく」というイメージで、土地の力が柱を通じて天へと昇華していくスタジアムを構想しました。

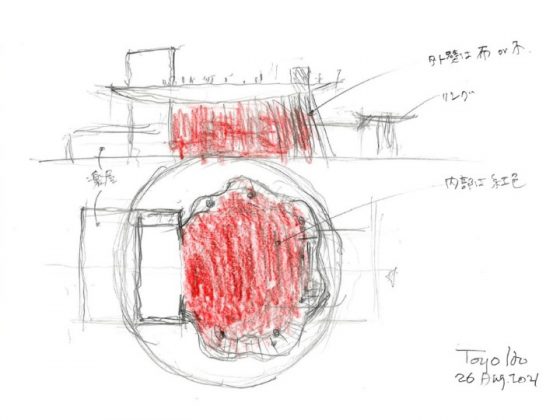

最新作、大阪・関西万博の《EXPOホール》(2025年)は、岡本太郎の《太陽の塔》に触発されて設計が始まりました。2021年の最初のスケッチから、内部を真っ赤にしたいという構想がありましたが、プロジェクション映像の都合で白い空間となりました。天井は、金色の紙を貼り詰めた仕上げとし、壁と床はテキスタイルデザイナー・安東陽子さんがデザインした白い布で覆われています。この布は、川島織物と協働して開発された特別なもので、ベルベットのような光沢と奥行きを持つ感動的な仕上げとなりました。伊東はこの建築について「万博は文明の未来のみを信奉するテーマパークである。私はその中に土から生えたきのこのような建築を作りたかった」と語ります。万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に対して、日本では技術による未来ばかりが語られがちです。しかし伊東が目指したのは「文化としての未来」。これを伊東は、「過去に根付いた未来」と説明します。実際、この建築を見た人々はその有機的な性質を感じ取ったようです。美術家・横尾忠則さんは「埴輪のよう」「ネパールの宗教寺院のようなイメージ」と表現しました。

作家性を超えた普遍的な建築へ

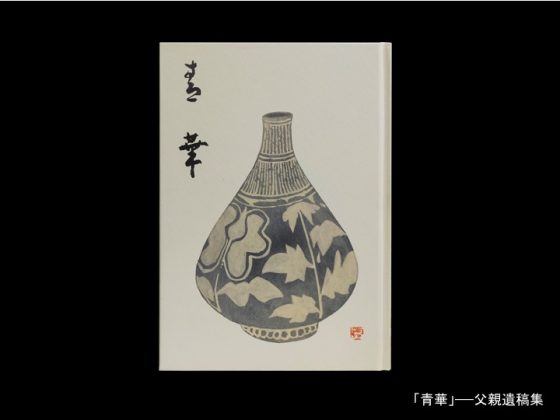

講演の最後に、伊東は父親との思い出から始まる、自身が目指す建築の究極の姿を語りました。伊東は、父親と共に幼少期に撮影された写真を示しながら、小学校6年生の頃に亡くなった父親の影響が今も大きいことを明かします。父親は戦前にソウルで暮らし、柳宗悦が雑器としての価値を高く評価していた高麗茶碗に深く魅了されていました。信州に引き揚げてからも、その情熱は変わらず、柳宗悦、濱田庄司、河井寛次郎といった民藝運動の中心人物たちが、所蔵品を見に諏訪の自宅を訪れることもあったといいます。父親の一周忌に配られた遺稿集『青華』には、高麗茶碗の神髄を「静寂な美と奔流する力」と記した文章が収められていました。伊東は長年、この一見相容れない二つの概念の意味を考え続けてきました。

その答えの手がかりを与えてくれたのは、多木浩二さんのご子息・多木陽介さんとの対談でした。多木陽介さんは、唐津の陶芸家・中里隆さんの話を引き合いに出し、「土という静けさを湛えた物質と、それを焼き上げた火のエネルギーによって焼き物が生まれる。その時作家は姿を消して自然の力自体が作ったような印象を受ける」と説明しました。同様に、美術家・横尾忠則さんが朝日新聞に寄せた伊東の新著への書評は「芸術は個人から個という普遍性の領域へと消滅して完成される」という言葉で結ばれていました。これらの言葉が示す、作り手の自我が消え去り自然の力や普遍的な人間性というより大きな力が作品を通じて立ち現れるという境地。これこそが自身の目指す地平であると、伊東は強い感銘を受けたといいます。

「果たして自分にはそんなものをつくれるのか」と伊東は自問します。この半世紀、文化と文明の狭間で土地との繋がりを保ち続ける実践を通して、土地を耕すように建築を作り続けてきました。その先に見据えるのは、作家性を超えた普遍的な建築への到達です。建築設計を通じて社会により良い兆しをもたらそうとする、真摯な姿勢と使命感が心に響く講演でした。

岩永 薫