伊東子ども建築塾 福岡 第8回『オノマトペのいえ』アイデアを伝える①

7月26日(土)、暑さにもようやく身体が慣れてきた8月を目前に、伊東子ども建築塾 福岡第8回の授業が開かれました。

授業も終盤を迎え、教室には天井からつり下がった模型があったり、模型に紛れて観察用にTAが持参した生のゴーヤが並んでいたりと各グループのテーブルは色とりどり鮮やかです。

◆ 授業の主な流れ

・作品まとめシートの記入

・百枝先生、平瀬先生の作品まとめシートチェック

・模型・ドローイングなどの制作

・レクチャー「言葉とイメージ」:百枝 優先生(百枝優建築設計事務所)

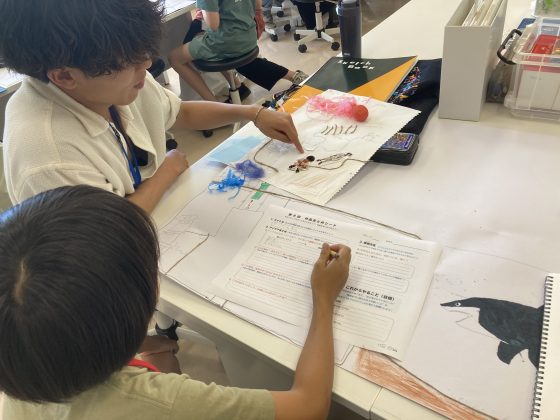

作品まとめシートの記入で「オノマトペ⇔いえ」の再確認

授業後半になると模型などの制作活動に夢中になるあまり、前半にフィールドワークやグループ活動でイメージを膨らませた「オノマトペ」と作品との関連が薄れてきている子が出てきました。

そこで第8回目は、TAさんと一緒に再度これまで考えてきたことを作品まとめシートに沿ってふりかえりながら、埋めていく作業からスタートします。

シートが埋まり、百枝先生または平瀬先生のチェックを受けてGOサインをもらえた人から、模型やドローイングの作業に入ります。

早々にシートを埋めて、さっそく模型作業に入った子がいました。

当初から「ピョンピョン」というオノマトペを軸に発想を広げていましたが、虫と仲良くなれる家というキーワードを思いついてから、ぐんとイメージが膨らんだようです。

坂口先生は、「虫と住むいえではなく、虫のいえに自分がお邪魔するという感覚をもっているところが独自の魅力。」とおっしゃっていました。

模型やスケッチ、言葉の1つ1つから、彼の虫への思いが伝わってきます。

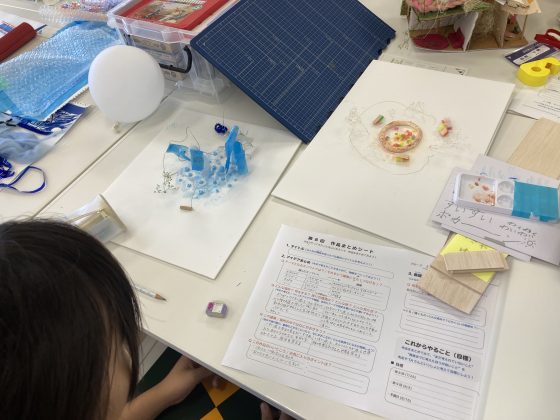

また、シャボン玉のなかに訪れた人の思い出を封じ込めて、思い出や体験を共有できるいえをつくりたいと考えている子もいました。

実際に20人ほどに思い出を聞いて回り、その思い出をもとに、模型をつくろうと考えているそうです。講師の先生からは、人の体験を集めてカタチをつくろうとすることは思った以上に難しいかもとの助言もありましたが、まずは挑戦してみるとのこと。

「みんないい体験、経験をしていると思うから、その思い出を伝えたり見せたりしてほしい」という一言に、彼女の他者への信頼と好奇心がうかがえます。

子ども建築塾の中でも珍しい制作アプローチなので、ぜひチャレンジしてほしいです。

中間発表で、「ポツポツ・ゆらゆら・そよそよ」といったオノマトペから、椅子に座って落ち着く空間(写真左の模型)をつくっていた子がいました。

発表後は、それと対照的なオノマトペ「ぽかぽか・ふわふわ・わいわい」から、輪っかの椅子を据えた空間(写真右の模型)を新たにつくっています。

前者は、一人や少人数の仲間で落ち着く場所、後者は、みんなで集まる場で心を温かくすることができる場所だそうです。

まとめシートには、「偉い人たちが輪っかの椅子に座って、世界平和を考えたりして世界を変える」と書いてありました。

彼女が身近なスケールからとても大きなスケールまで、物事を真っすぐに捉えて向き合っている様子に心を動かされました。

また今回は、学生さんと講師の人数のバランスの兼ね合いで、これまでは担わなかったTAのポジションに講師やスタッフがつくなど、イレギュラーな回でもありました。

今回初めてマンツーマンで塾生について、受講記録の記入まで一通りTAの役割を担った古森先生は、「講師のアドバイスに思いがけず一喜一憂してしまい、TAさんの苦労が分かった。」とおしゃっていました。

「言葉とイメージ」

百枝 優先生(百枝優建築設計事務所)

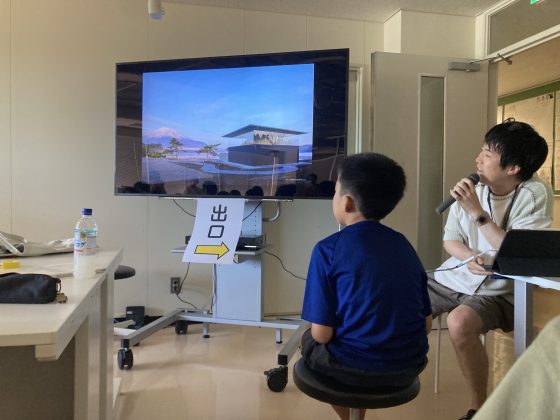

授業の最後に、今回の「オノマトペのいえ」のメイン講師でもある百枝優先生のミニレクチャーがありました。

先生は日ごろから、言葉本来の意味を考察し、そこからイメージを膨らませて設計を行うという今年の塾生のみなさんと近いアプローチで設計に取り組んでこられたそうです。

今回のレクチャーでは、学生時代のプロジェクトも交えながら、言葉とそのイメージから生まれた物語とプロジェクトをお話いただきました。

プロジェクトのテーマは、雨/墓/森/木々/窓/岩/風景/季節/巣でしたが、そのうち4つをご紹介します。

森:森のなかでは、木々の大小によって、身体のスケール感覚が狂う体験を空間化する

– 事例(熊本:ギャラリーForest Folly)

森の風景写真を展示するギャラリーの提案で、自然豊かな立地に配慮し、森を体験する空間装置をつくりたいという着想からスタートしたそうです。

地上階の椅子と、3つの構造体がつくる大きさの異なる空間が、訪れた人のスケール感覚を狂わせ、森、風景、展示物の感じ方を多様にする仕掛けになっています。

木々:教会建築にみられる寄り添う構造をモチーフにする

-事例(長崎:丘の礼拝堂Agri Chapel)

長崎にある国宝のゴシック教会が持つ要素にヒントを得て、構造・空間・装飾を一体化させることを目指した建物です。 4本の木々が集まり寄り添うことで建物を支える構造を実現し、実際の木を組み上げ、重ねることで成り立っています。

窓:建築の内と外を隔てる境界線である「窓」を、シャボン玉のように伸縮自在なものにする

-事例(福岡県:家具組合インスタレーション「Bottomless Window」)

窓を「室内側に広げる」ことで、縁側のような中間領域を生み出し、窓の新しい可能性を考えたプロジェクト。壁と同化した小さな穴に指をかけ引っ張り出すと、風と光が滑らかに室内に伸びていきます。窓をたくさん重ね、極限まで小さくなっていく様子が蟻地獄のようなので、「Bottmless Window」と名付けられたそうです。

風景:目の前の美しい風景を取り込み、小さな建築でも広大な自然を体験できるプロジェクト

– 事例(山梨:サウナ施設CYCLサイクル)

富士山にかかる雲を見て天気を予測する地域の風習に着想を得たプロジェクト。

建物の構造を山の地形に見立て、屋根を雲のように浮かせることで、利用者は山の中にいるかのように心地よく水平に広がる景色を楽しめます。

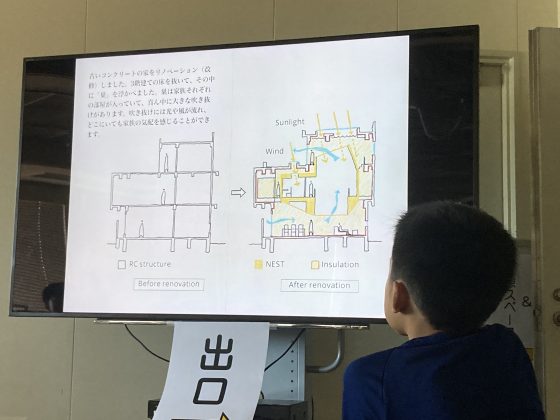

巣: 動物の住処である「巣」のような空間を、人間の「家」の構造に寄生させる

– 事例(住宅改修Floating Nest)

既存のコンクリート建物の床を取り払い、2世帯住宅として建てられた3階建ての住宅を、1世帯の5人家族の住宅へと改修したプロジェクトです。

木の枝など既存の環境に依存(寄生)して作られる「巣」のつくられかたから着想し、内部に浮かべた新たな居住空間は、元々の建物の柱や梁に依存して成立しています。

断面図からは、この空間の内外に、新築では得難い独自の空間が生まれていることがわかります。

百枝先生は、前回の座談会で、伊東先生の「一度現実的な制約をいったん忘れて、理想像を描いてから現実の実現可能性に戻る思考プロセス」について、共感と自身もそのプロセスを意識してこられていたことを明かされていました。

今回のレクチャーでは、実作だけでなく学生時代の案も含め、 “夢のような提案”をたくさん紹介していただきました。

レクチャー中で特に印象的だったのは、最前列に座る塾生が、窓のインスタレーションの動画をみて思わず「マジで?面白い!」と声をあげている様子でした。

ぜひ興味を持たれた方は、事務所のHPから、「Bottomless Window」の動画をご覧ください。

いよいよ最終発表会まで、残すところあと1回になりました。

ここからどのような作品に仕上がっていくのか、ぜひお楽しみに。

古野尚美(ブログ担当)