会員公開講座 青野慶久さん「チームワークって何だろう」

7月26日、サイボウズ株式会社代表取締役社長の青野慶久さんをお招きして、本年度第3回目の公開講座が開催されました。青野さんは、1997年の創業から28年にわたり、「チームワークあふれる社会を創る」という企業理念のもと、情報共有ツール「Kintone」をはじめとしたサービスを通じて、人々の働き方改革を牽引してこられました。同社は、働きやすさと働きがいを両立させた企業として、日経新聞の調査でプラチナ企業1位に選ばれるなど、独自の組織づくりでも注目を集めています。塾長の伊東も以前訪れたという日本橋のオフィスは、「幼稚園みたい」で「併設の酒場が会議室になる」ような、従来の大企業のオフィスとは一線を画す空間だったのだそう。今回の講座では、そんな独創的な組織を作り上げてきた青野さんに、「チームワークって何だろう」というテーマで、20年にわたる実験と思索から導き出された知見をお話しいただきました。青野さんは冒頭で、「学校ではチームワークについて教えてくれない。チームワークがどううまくいくのか、全然まだ人類は未開拓」と指摘し、これを言語化して世の中に広めたいと思っているのだと語りました。

チームワークを実践する会社・サイボウズ

青野さんは愛媛県今治市のご出身で、大学卒業後パナソニックで3年間勤務された後、インターネットブームを機に1997年に起業。3人で創業したサイボウズは、現在約1400人の社員を抱える大企業へと成長しました。例えば、同社の主力製品として「Kintone」が挙げられます。これは、プログラミング知識なしで業務アプリケーションを作れる情報共有ツールです。青野さんは実際にその場で夏休みの日記帳アプリを数分で作成し、「日記を共有することで新たなコミュニケーションが生まれる」という情報共有の価値を実演を通じて示されました。

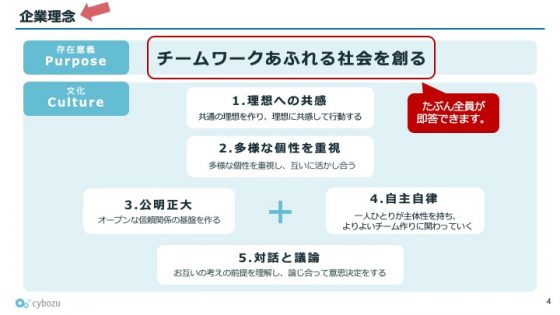

同社の方向性を決定づけた工夫として、まず青野さんがご紹介されたのは、企業理念を共有することの重要性です。同社の企業理念である「チームワークあふれる社会を創る」について、「サイボウズの社員なら全員が即答できる」と強調されます。企業運営における理念の重要性に気づいてからは、徹底的な言語化と浸透に努めてこられたのだそうです。

さらに、働き改革にも力を入れてこられました。創業当初は典型的なITベンチャーとして長時間労働が常態化していたものの、「100人100通りのマッチング」という考え方を導入し、大きな転換を図りました。朝型・夜型、出社・在宅など個人の特性に合わせた働き方を認め、最大6年の育児休業や子連れ出勤制度なども整備。その結果、28%という高い離職率が劇的に改善し、売上も急成長を遂げました。

現在では、マイクロソフトやグーグルといった巨大IT企業を抑えて顧客満足度1位を獲得し、パートナー満足度やコールセンター評価でも最高評価を維持しています。「ここまでが自慢です」と青野さんは笑いながらも、これらの実績が理論だけでなく実践に基づくチームワーク論の証左であることを示されました。

チームの本質は「共通の理想」にある

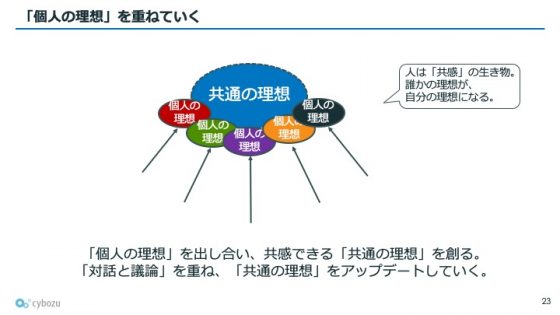

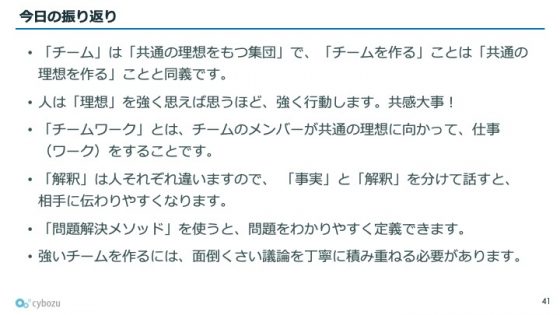

本題に入り、青野さんはまず「そもそもチームって何ですか?」という根本的な問いを投げかけました。会場に2つのAI生成画像を示し、「どちらがチーム然としていますか?」と問いかけます。一方はバラバラの方向を向く人々、もう一方は同じ方向を向く人々の絵でした。会場からは「チームに必要なのは同じ目的では」という声が上がり、青野さんは「まさにその通り」と応じます。人々が共通の目的、つまり「共通の理想」を持った時に初めてチームが成立するのだと説明されました。

次に青野さんは「理想」という概念を掘り下げます。人は常に複数の理想を持っています。では、理想が競合した時はどうすのでしょうか。「ダイエットしたい」と「ケーキ食べたい」が競合すれば、より強く思う理想が勝つ。青野さんは子供の習い事を例に、「練習しなさいと言っても意味がない。上手になりたいと思ったら、ほっといても練習する」と説明されます。

そして「チームワーク」とは、この皆が強く思う共通の理想に向かって仕事をすることだと定義されます。「みんなでいい建築を建てましょう」という理想があれば、設計する人、資金調達する人、デザインする人がそれぞれ役割分担して働く。これがチームワークの本質だというのです。

理想を言語化する「対話」の技術

しかし現実には、多くの組織で共通理想の構築がおろそかにされていると青野さんは指摘します。これを「短冊」という比喩で説明されました。「七夕の笹にみんな願い事をかけるけど、バラバラの願い事がかかってる感じ。運が悪いと、ジャイアンツ優勝とタイガース優勝が同じ笹にかかってて、絶対叶わない」。企業でも同様に、メンバーそれぞれの理想が対話されないまま放置されていることがあります。

ここで、岩手県の京屋染物店の事例が紹介されました。染物業界の企業数が1万4000社から300社まで激減する中、蜂谷社長は従業員に付箋紙を配り、それぞれの理想を書き出してもらったのだそう。「世界中の人に知ってもらいたい」「伝統的な職人を絶やさない」といった思いが共有される中、あきちゃんという従業員が書いた「三代目J Soul Brothersの手ぬぐいを作りたい」という願いが、意外にも全員の共感を呼びました。青野さんの仲介により実際にレコード会社との商談まで実現したというエピソードは、理想を口にし共感を生むことで実現可能性が高まることを示しています。

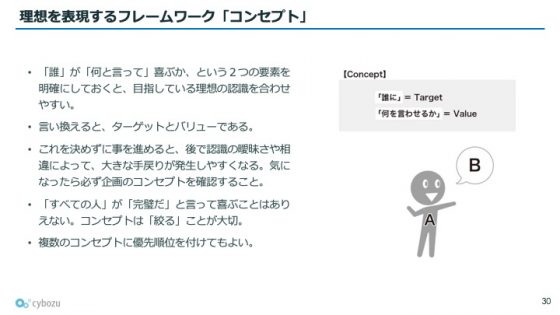

こうした共通理想を確実に共有するため、青野さんは「コンセプト」という独自の定義を提唱されました。「AさんがB」、つまり「誰に、何と言わせるか」を明確にする手法です。「良いクラスを作ろう」では曖昧ですが、「担任の先生が『お前ら仲良いな』と言うクラス」なら具体的で認識がズレません。サイボウズでは全企画書にこの形式でのコンセプト記載が必須で、従業員皆が意識的にコンセプトを確認し合う文化が根付いているのだそうです。

対話をさらに建設的にする手法として、「事実と解釈」の区別が紹介されました。事実は「五感で確認できる確かさの高い情報」、解釈は「事実を受けて思ったこと」です。例えば、運動クラブでの話し合いにおける、「基礎体力をつけるべき」という主張に対し、その根拠となる事実を問うと「前の試合の残り5分でA君がバテていた」が明らかになる。すると「選手交代のタイミングの問題では?」という別の視点も生まれます。

加えて、同じ事実に対しても、人によって解釈がずれることにも注意が必要です。「コップ半分の水」という事実を見て、「まだ半分残ってる」「もう半分しかない」と解釈が分かれることで、次にすべき仕事の内容も変わります。

このように、どういった「事実」をもとに、どんな「解釈」をしているのか、細やかに確認し合うことが、適切な課題設定の基盤になります。

「問題解決メソッド」で仕事を設計する

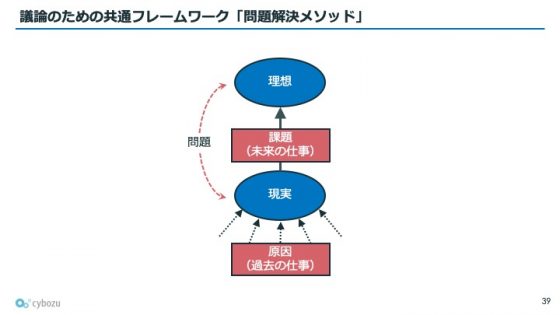

最後に、青野さんは「議論をして、次の仕事を設定するには?」という問いに答える「問題解決メソッド」を紹介されました。このフレームワークは4つの要素で構成されています。「現実」「理想」「原因」「課題」です。原因は過去の仕事によって現実を生み出したもの、課題は理想に近づくための未来の仕事を指します。

青野さんは「部屋が暑い」という身近な例で説明されました。「暑い!」という解釈に基づき、現実「今28度」、原因「電気代節約でエアコンを切っていた」、理想「25度が理想」、課題「エアコンを25度に設定して入れる」という形で整理すると、何をすべきかが明確になります。「これが仕事が捗る人のコミュニケーション方法」だと青野さんは説明します。

ここでも理想のズレが問題になることがあります。「28度がちょうどいい」という人がいれば、それは理想がずれているということ。その場合は理想を合わせに行くか、別のチームとして活動するかを選ぶ必要があります。

会場の参加者にも実際にこの穴埋め問題に挑戦してもらいました。ある参加者は「理想の体重70キロ、現実75キロ、原因は食べ過ぎ、課題は食事制限」と見事に整理。青野さんは「現実と理想を数値という事実で表現したことでクリアになった。原因と課題も一本筋が通っている」と評価されました。

このフレームワークは、「その人がどういうふうに世界を見て、世界を動かそうとしているのかを可視化する道具」だと青野さんは強調します。「サイボウズにも色々な社員がいる。それでも建設的に話が進むのは、こうした共通言語を全員が訓練し身につけているから」なのだそうです。

一人ひとりの違いを活かす

講座の締めくくりに、青野さんは強いチームを作るプロセスについて語られました。「強いチームを作るのは、面倒くさい」と笑いながら、日々の対話で事実を確認し、コンセプトを確認し、理想を擦り合わせる地道な作業の重要性を改めて強調されました。

そして、チームワークを体現するメタファーが提示されました。「石垣を作るように、一人ひとりの違いを活かす」というものです。人はそれぞれ異なる思考パターンやモチベーションの源泉を持つ、形の違う石のような存在。しかし議論を重ねると「スポッとハマる」瞬間があり、互いの力を活かし合える関係が生まれる。ただし、そこに至るまでには「日々石ころが激突しながら、擦り合う」プロセスが必要で、小さな衝突を経て初めて強固な石垣が完成するのです。

一見華やかな企業サイボウズが実現してきた成果は、これらの「面倒くさい」プロセスを愚直に積み重ねてきた結果でした。そして、それこそが「チームワークあふれる社会を創る」という理想への道筋なのだということが、青野さんのご経験と言葉から伝わってきた講演となりました。

岩永 薫