伊東子ども建築塾 福岡 第7回 『オノマトペのいえ』つくりながら、描きながら、考える②

2025年7月12日(土)、伊東子ども建築塾 福岡の第7回授業を行いました。中間発表を経て“物語からかたちへ”一歩進める回。まずは各自のこれまでを言葉とスケッチで整理し、思考をウォームアップしてからスタートしました。

◆ 授業の主な流れ

・前回までの振り返り

・レクチャー「イメージを『かたち』にする」:平瀬 祐子先生(yHa architects)

・個別制作/ドローイングと模型づくり

「イメージを『かたち』にする」 平瀬 祐子先生(yHa architects)

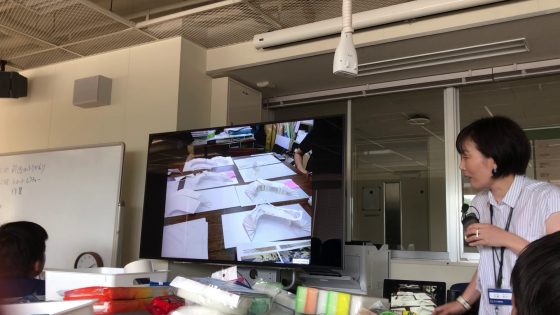

前回、物語は見えてきたものの“かたち”に跳べずに立ち止まっている子が少なくありませんでした。そこで今回は平瀬先生から、発想を手で確かめるための具体的な方法を紹介。

「イメージをかたちにしていくために、どんな表現方法があるのか参考にしてほしい」とのことでした。

1.模型は“正解の縮図”ではなく、発想を広げる実験道具

2.同じかたちでも素材が変わると性格が変わる(質感/重さ/透け感で印象が一変)。

3.まずは手を動かす。素材を替える→見え方が変わる→次の発想が生まれるという循環をつくる。

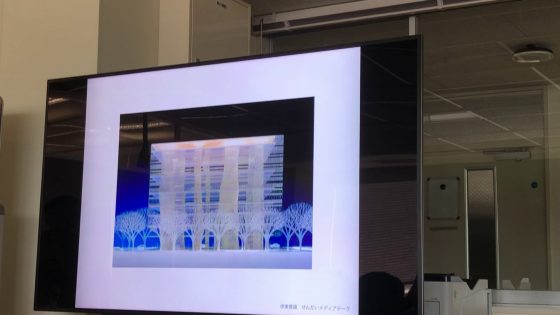

伊東先生のせんだいメディアテークの模型も紹介がありました。建物を海の海藻をモチーフにしたたくさんのチューブが貫き、周りをガラスで覆う構造で、とてもきれいな模型です。

・素材の引き出しを増やす

・紙・スチレンボード・木・針金・金属メッシュ・スタイロフォーム(断熱材)

・油粘土/紙粘土・アルミホイル・トレーシングペーパー・布(ストッキングなど)・プラ板(加熱で収縮)

・身近なものも“素材”になる:ヤクルトの蓋、ピン、ピンポン玉 など

・置き方でも変化:立てかける/吊るす/重ねるなど、展示の仕方も実験の一部。

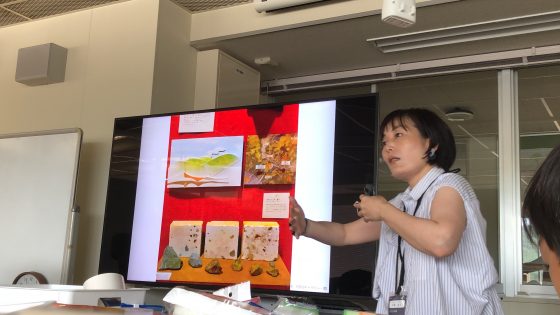

模型づくりというと紙に頼りがちですが、素材を変えるだけでかたちは思いがけない表情を見せます。質感・重さ・透け感の違いが同じかたちの印象を大きく変えることを数々の模型が教えてくれました。

・参考例

・日用品のスケール変換:ヤクルトの蓋=小さなアルミ素材→ホール模型の原型に。

・布やメッシュで“ぐにゃ”をつくる:伸び・たるみ・透けで有機的な面が生まれる。

・材料の対比:同じかたちを紙/発泡材/布でつくり、どれが自分のイメージに近いかを見比べる。

ヤクルトの蓋でつくられた模型の紹介がありました。実物はヤクルトの蓋なのでとても小さいそうです。そして、実際に体育館がつくられているとのこと。小さなアルミが模型になっているのは驚きですね。

・“つくり方”そのものをデザインする

・説明的模型:建物全体を縮小するのではなく、伝えたい特徴を強調して見せる(例:長い通路だけを強調して可視化)。

・絵本・紙芝居の手法:ページを繰る/折るだけでも“2D→模型っぽい表現”に。

・コラージュ/屏風絵の発想:

・窓から見える景色、通路の先の風景、階を上がった時の空——シーンを描いて並べる。

・たくさんの場面を貼り合わせて一つの作品にする(“場面の地図”づくり)。

・図と模型のミックス:絵+立体を自由に組み合わせて、伝わるかたちを探す。

子どもたちも興味深々でレクチャーを聞いている様子。

なかなか手が進まなかった子どもたちへたくさんのヒントをもらえたようです。

印象的だったのは、「伝えたい要素を強調する模型」や「絵本・紙芝居・コラージュ」で場面をつなぐ考え方。建物全体を縮小するのではなく、長い通路の感じ、窓から見える景色、上階で広がる空気感――見せたい核を選び、2Dと3Dを自由に掛け合わせることで、物語が観客に届きやすくなる。技法はあくまで手段で、作品の芯を太くするための“見せ方のデザイン”なのだと思いました。

今日の学びを一言でいえば、「素材を替える、置き方を替える、そして“伝えたいところ”を強く見せる」。この3つを行き来できると、行き詰まりが次の一歩に変わります。

子どもたちが選んだ素材と言葉がどのように響き合い、オノマトペの世界を“場”へと結び直していくのか、とても楽しみです。

つづいては、子どもたちの作業風景の一部をご紹介します。

中間発表では“食べられるゴーヤの家”を吊るして見せていた彼。

ゴーヤの中身のふわふわで寝たい!ということで、前回までは四角の箱の中にふわふわを表現しようとしていましたが、今回は“フワフワに寝たい”をどう表すかに集中し、四角い箱に詰め込むのではなく、紙を薄く重ねて“層で厚みを育てる”手法に転換。

切る・重ねる・また切る——迷うことなくどんどんと切り進んでいきます。

講師の先生方からのアドバイスもすぐに取り入れ、何でもやってみようとチャレンジする姿が実験の連続のようで印象的でした。

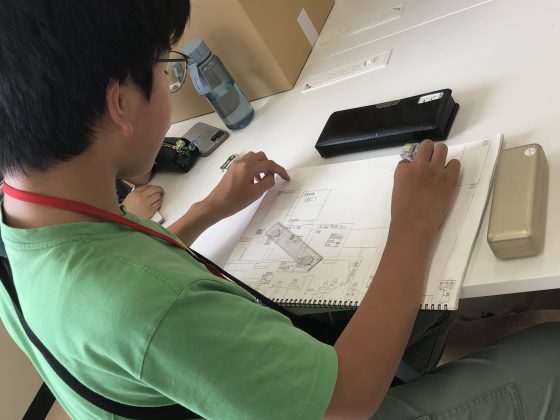

昨年は、壮大なまちをつくってくれた子ども建築塾2年目の彼。中間発表では、災害時に強い動く家の模型をスポンジをくりぬいてつくった「引き算のデザイン」で発表していました。

ところが、スケッチブックに書いたたくさんのアイデアを見た講師の先生からは、いつもいろんなシーンや場所、機能を考えているので、たくさんのオノマトペを絵にしていく「足し算のデザイン」の方が、君に向いているのでは?というアドバイス。

この日はTAと対話しながら、たくさんのオノマトペをドローイング化して関係づける「足し算のデザイン」に挑戦。緻密な絵には、すべての場所にストーリーがあるようです。どのような作品になるのか楽しみですね。

こちらは中間発表で建物自体がぴょんぴょんする模型を見せてくれた彼。

今回はスケールが広がり、ぴょんぴょんする森をつくっているそうです。

ぴょんぴょんする森って何だろう?と大人は意味を探しがちですが、“ぴょんぴょんすること自体が楽しく、跳ねる楽しさが場に連鎖する”という感覚のようです。

木も紙や針金、粘土などいろんな素材を使って、立っている木、倒れている木などいろんな場面を盛り込んで、森が広がっている様子。講師、TAも一緒になってどんな場所ならもっと楽しいだろう、と森の家について楽しそうに話しているのが印象的でした。

次回は、言葉から生まれた断片を建物の内側である“暮らしの場”へどう束ねていくかがテーマになりそうです。素材・方法・見せ方の3点を行き来しながら、一人ひとりの“らしさ”をもう一段引き上げていきます。お楽しみに。

佐藤 茜(ブログ担当)