[福岡]2024年度 伊東子ども建築塾 第8回授業『つくりながら、描きながら、考える』

7月20日(土)に行われた伊東子ども建築塾 福岡第8回の様子お届けします。

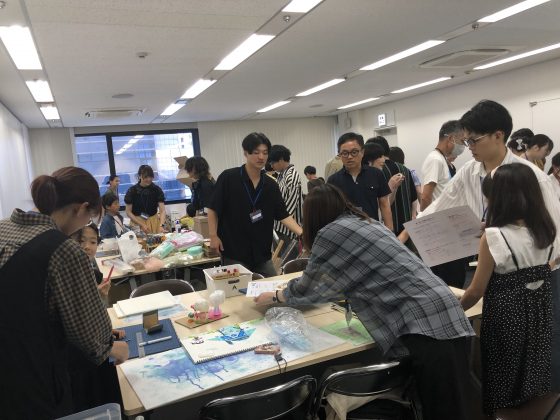

今回は自分のアイデアや表現を大切に、「つくりながら、描きながら、さらに考えていこう」ということで、TAや講師の先生と相談しつつ、試行錯誤しながら制作を進めました。

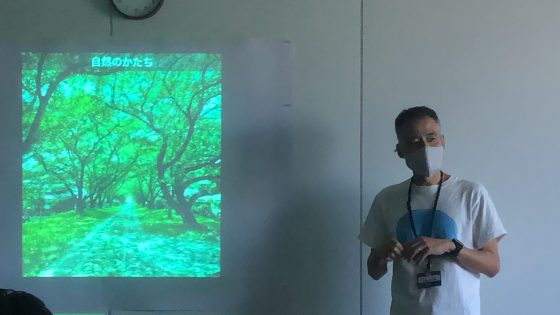

まず授業のはじめに、「うつくしいかたち」というタイトルで、九州大学の末廣先生からレクチャーがありました。

「今、模型をつくったり絵をかいたりしているけれど、ものをつくるときにできればうつくしいものをつくって欲しい」とのことでした。

―では、何が美しいのか?

自然の形状にはルールがある

「自然界にある形状は人工的な幾何学図形(〇△□)とは異なり、カチカチしたかたちをしておらず、自然物の形状は、その物が成長する過程で従うルールに基づいて形作られています。例えば、木の枝は太陽光を効率的に受けられるよう曲がった形状をしており、出来るだけ均等に葉に光が当たるようになっていて、地面にきれいな影ができます。そして、人はルールがあるものに美しさを感じるそうです。」

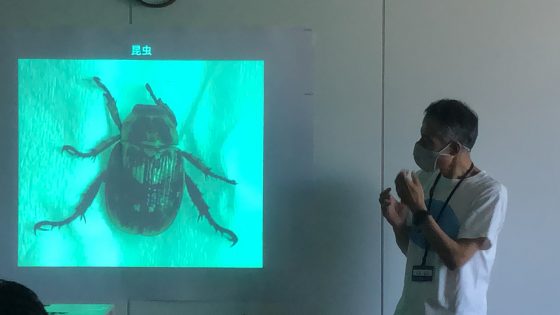

生物の形状

「生物の形状も、遺伝子に従ってルールに基づいて形作られています。虫の体の模様や形状、植物の断面図から成長過程がわかります。

(例:植物、動物―ア-ティチョーク、キウイ、サンゴ、巻き貝)」

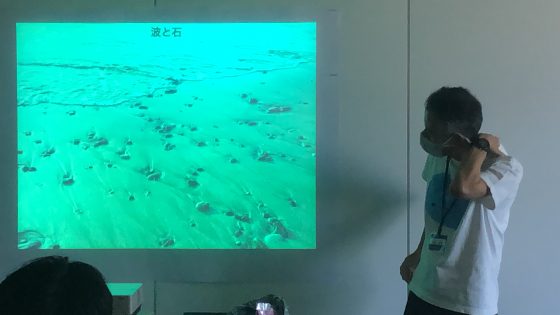

無生物の形状

「風が吹くから波ができ、波に洗われた石は、水の流れによってかたちづくられています。

砂漠の石は結晶が固まり成長することで特徴的なかたちになります。こうした無生物の形状も、自然の法則に従ってできていて、そこに美しさがあります。」

ちなみに石の画像は糸島の波際で先生が撮影したものだそうです。

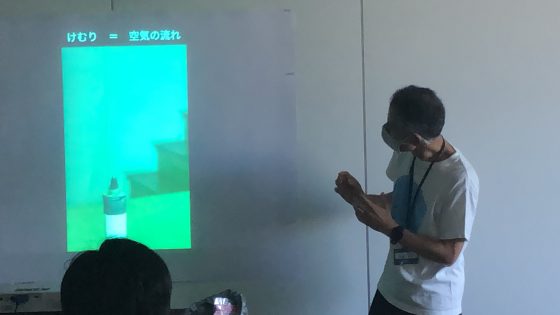

火の形状

「ろうそくの炎は、空気の流れを表しています。炎は酸素が反応して二酸化炭素になり、そのときにエネルギーが放出されて光が出ます。炎の形状は、空気の揺らぎに従って変化します。けむりも空気が揺らぎ、そのゆらぎがけむりのかたちになっています。」

最後に先生から、「このように何らかのルールに従ってかたちをつくると、“うつくしいかたち”が生まれる。制作するときにこのような自然のかたちを参考にしてほしい。」とお話がありました。

長年自然と向き合い、美しい建物をつくるために尽力されてきたことがわかります。

つづいては、子どもたちの作業風景の一部をご紹介します。

中間発表では森と海の風が家の中で混ざり合うアイデアを発表してくれた彼女。

前回までは絵で表現していた建物を模型で立体にしていました。

最初は古森先生のスケッチで「こんなイメージかな?」と話しながらイメージを膨らませます。

風が混ざる表現をどのようにつくっていくか、試行錯誤していましたが、ビニールテープを割いて表現することになったようです。

家の中に水槽もつくっていくということで、どのような家になるか楽しみですね。

木の幹の中に家があるこの案は、緑がたくさんあることで悪い風から守ってくれるやさしい風との暮らしを表現しようとしているそうです。

完成形はイメージできているようで、TAと一緒にどのように模型で表現していくか手を動かしながら考え、枝や窓をつくっていきました。

丁寧に作業している姿が印象的でした。

風の気分によってかたちが変わる家、ということで、前回から中間発表でのカラフルな虹と綿のアイデアをどのようにかたちにしていくか考えていた彼。

ゆらゆらふわふわしている状態をどう表現するか悩んでいましたが、坂田先生や井手先生からのアドバイスもあり、雲みたいに浮いているダイナミックな模型になっていきました!

土地自体が浮いている表現にしたい、ということで、床を上げて土地の下に雲をつけることにしたようです。一気に模型が出来上がっていきましたね!

子ども建築塾も残すところあと2回となりました。

子どもたちが個性豊かな風との暮らしをどのように完成させていくのか、とても楽しみです!

次回もよろしくおねがいします。

佐藤 茜(ブログ取材担当)