2018年9月3日

会員公開講座 東野唯史さん「古材のレスキューを通して目指す未来」

6月23日、今年度第2回目の会員講座に、ReBulding Center JAPANの代表を務めていらっしゃる東野唯史さんをお招きしました。ReBuilding Centerとは、ポートランドにある古材販売のNPOであり、東野さんらはここからインスパイアされ、ポートランドのセンターと交流を持ちつつ、日本における活動を行われているそうです。講演では、「古材のレスキューを通して目指す未来」と題して、ReBuilding Center JAPANで活躍されている皆さんの活動や、大切にされている価値観などについて、お話ししてくださいました。

2018年8月22日

会員公開講座 伊東豊雄「内なる自然」

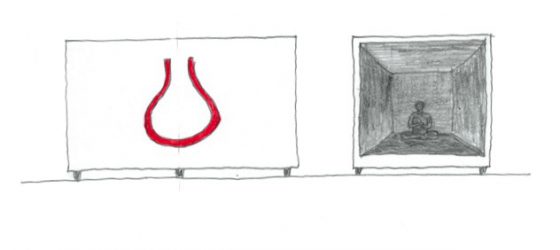

6月2日、2018年度最初の会員公開講座が開かれ、塾長の伊東豊雄が講演を行いました。伊東塾長が建築をつくる際に大切にしている哲学について、「内なる自然」というキーワードを元に6つに分けてお話ししました。

1.空虚な中心を巡る

伊東塾長にとっての「内なる自然」とは何なのか。その問いの答えに近づくための第一歩として、伊東塾長は、ロラン・バルトの日本論から「東京は空虚な中心を持っている」という部分を引用しました。これは、誰も近づくことのできない皇居を中心として発展している東京のまちを表した言葉です。伊東塾長は、この環境を自身が生まれ育った長野県諏訪湖のほとりにも見出し、諏訪湖周辺について「湖という空虚な中心によって守られている」場所であることを強調されます。そして、伊東塾長のお話は、学生時代の回想へと続きます。冬には、凍った湖面をスケートで突っ切り登校し、冬の湖面すれすれに現れる水平虹に心を奪われていたといいます。小学校時代や中学校時代の先生との思い出話にも花が咲きます。特に、近年まで交流があった中学時代の熱血漢の先生からは、もっとリーダーシップをとり外向的に行動するようにと叱咤激励されていたそうです。伊東塾長は、当時の伊東少年に顕著に見られた「内向性」が「内なる自然」というものに繋がっていたのではないかと分析しています。

次に伊東塾長は、「内と外」という設計思想と自作との関係性について説明しました。その始まりは、事務所開設時にあった内壁面が真っ黒に塗られた倉庫です。伊東塾長はこの箱に、「瞑想の箱」という名前をつけ、倉庫内で「胎内回帰」と称した瞑想を一人で行なっていたそうです。1993年にできた『下諏訪町立諏訪湖博物館』では、水平虹にインスパイアされて、湖からはコンクリートで閉ざされているが、建物の曲線によって「外と内」が「表(人がたまる)と裏(人が通り抜ける)」という関係性を示すような設計を目指しました。この考え方は、伊東塾長の設計思想に常に存在しているそうです。

2018年7月31日

会員公開講座 池上知恵子さん「楽しいワインづくりを目指して」

7月14日、ココ・ファーム・ワイナリーの専務を務める池上知恵子さんを講師に迎え、第3回会員公開講座が行われました。「楽しいワインづくりを目指して」と題して、ワインづくりの工程や魅力についてお話しいただきました。

ワインとは

“VINE”と“WINE”という言葉のお話から始まりました。一文字違いのこの二つの英単語の意味は、VINEが葡萄(の木)、WINEはワインという意味です。つまり、葡萄からできるのがワインなのです。

さて、日本でワインをつくる場合に最低限必要な3つのものをご存知でしょうか。

それは、容器(バケツ)、葡萄、果実酒製造免許です。ワインは、最低限バケツと葡萄があればできるそうです。

2018年7月5日

公開講座『ココ・ファーム・ワイナリーのワインづくり』(講師:ココ・ファーム・ワイナリー 池上知恵子氏)開催のご案内

このたび伊東建築塾では、7月14日(土)に、公開講座『ココ・ファーム・ワイナリーのワインづくり』を開催いたします。

今回は、1984年から栃木県足利市でスタートした「ココ・ファーム・ワイナリー」を営む池上知恵子さんを講師に迎え、“こんなワインになりたい”という葡萄の声に耳を澄ませながらつくっている自家製ワイン(日本ワイン)についてお話を伺います。

当日は「ココ・ファーム・ワイナリー」で醸造された白ワイン「2016 プティ・マンサン」の試飲もございます。

(ノンアルコールをご希望の方には「ベルジュ風*葡萄酢」をご用意させていただきます。)

『ココ・ファーム・ワイナリーのワインづくり』

講師:池上知恵子氏(ココ・ファーム・ワイナリー専務)

1950年栃木県足利市生まれ。東京女子大学卒。株式会社草思社編集部を経て、1984年東京農業大学醸造学科卒業。同年有限会社ココ・ファーム・ワイナリー初仕込み。2008年東京農業大学経営者大賞受賞。現在、有限会社ココ・ファーム・ワイナリー専務取締役、葡萄酒技術研究会認定エノログ、社会福祉法人こころみる会理事長。

ココ・ファーム・ワイナリー ウェブサイト https://cocowine.com

日時:2018年7月14日(土)17:30〜19:30(17:00開場、受付開始)

会場:伊東建築塾 恵比寿スタジオ

住所:東京都渋谷区恵比寿3丁目32-12

アクセス:JR恵比寿駅 東口より徒歩13分

※詳細の地図はこちらのページをご参照下さい。

定員:60名

※当日、会場でのお席は先着順とさせていただきます。

受講料:2,000円

※当日、会場にて受付の際に現金でお支払いください。

申込締切:7月11日(水)

※締切日を過ぎたお申込みにつきましては、お受けできません。お早めにお申し込み下さい。

申込方法:申し込みフォームにご記入の上、お申し込みください。

お申し込みいただいた方には、随時受付完了のメールをお送りさせていただきますので、ご確認下さいませ。皆様のご参加をお待ちしております。

※公開講座は、本来でしたら当NPO法人の会員の方のみが対象となりますが、現時点でお席に余裕がありますので、 今回に限り、一般の方のお申し込みを承ります。

2018年3月12日

会員公開講座 渡邉格さん(タルマーリー オーナーシェフ)「発酵と地域内循環」

2018年2月3日、今年度第7回目の会員公開講座が行われました。今回は「発酵と地域内循環」をコンセプトに掲げ、鳥取県の智頭町でカフェ「タルマーリー」を経営されている渡邉格さんを講師にお招きしました。渡邉さんは、パン・ビール・カフェの3本柱に支えられた事業への取り組みを通して培われた、地域の「場づくり」という考え方と実践を提唱されています。今回の講座では、渡邉さんによる地域内での自然と食糧生産が生み出す好循環追求の取り組みと、その中で見えてきた現代社会が抱える問題点や私たちが選択しうる生き方についてのお話をお伺いしました。

タルマーリーの発酵と地域内循環

まずは、「地域内循環」というコンセプトの説明がありました。これは、「無から有を生む」という生産体制の発案に端を発します。無から有を生むために、「空気中に浮遊している菌を利用」して、菌を採取するために「地域内で菌の採取と培養が行える環境を整える」。これが、渡邉さんが提唱される「地域内循環」という考え方です。具体的な活動としては、地域の農家の方々に菌のために環境を汚さない穀物生産をしてもらい、空気と水をつくる森林を扱う林業家の方々とも提携をされています。このように、天然麹菌や野生酵母を起点として、自然資源と食糧生産が地域内の好循環を生み出す環境づくりを目標に、タルマーリーは活動されているそうです。

2018年1月26日

会員公開講座 山内道雄さん(島根県海士町長)「ないものはない〜離島からの挑戦」

昨年11月11日、島根県隠岐郡海士町の山内道雄町長をお招きして、今年度第5回目の会員公開講座が行われました。海士町のキーワードは「ないものはない」。人と自然が輝き続ける島を目指し、「なくてよい。大切なものはすべてここにある」という信念の元、2002年の町長就任以来、地域経営と地方創生に立ち向かう山内町長が、これまでなさってきた取り組みとその結実についてお話を伺いました。

生き残りを懸けた「自立促進プラン」の始まり

まずは「住民総合サービス株式会社」からお話が始まりました。これは、山内町長が役場職員の意識改革を始めるために掲げた役場の新しい立ち位置です。「自立・挑戦・交流〜人と自然が輝き続ける島に」を経営方針として職務に取り組み、毎週木曜日には「経営会議」も行います。さらに、評価制度を導入し、熱意と誠意のある職員がますますやる気を持って働ける環境をつくったり、2005年からは未来への投資として町長を含む役員の給与40-50%カットを行ったりしました。「トップ自ら身を切らない改革は住民に支持されない。トップが自ら変われば地域は変わる」と、山内町長は強調されます。このように始まった改革によって、役場の本気度が少しずつ地域へ伝わり、やがて住民の意識まで変わり始めました。これが、危機脱出を図るのに不可欠である危機意識が海士町のみんなで共有され、「島を自分たちで守り、自分たちで未来を築く」という自治の意識が芽生えた瞬間でした。

2018年1月16日

会員公開講座 川口加奈さん(NPO Homedoor 理事長)「ホームレス状態を生み出さない日本を目指して」

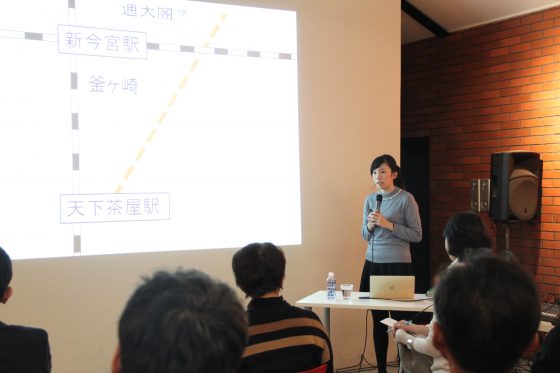

2017年12月16日、NPO Homedoorの理事長を務める川口加奈さんを講師に迎え、第6回会員公開講座が行われました。「ホームレス状態を生み出さない日本を目指して」と題して、野宿生活者(ホームレスの人)をはじめとする生活困窮者を対象とした就労支援の取り組みについてお話しいただきました。

ホームレス問題との出会い

川口さんは、14歳でホームレス問題に出会いました。中学の電車通学で新今宮駅を利用し始め、釜ヶ崎(あいりん地区)に立ち並ぶホームレスの人のテントを目にするようになりました。周囲の人たちから新今宮駅は「危ないらしい」「降りたらあかんよ」と言われ、ここには大人の隠している何かがあると思い調べ始めました。釜ヶ崎は通称あいりん地区と呼ばれ、行政が日雇い労働者を集める寄せ場としてつくられました。また、毎日のように炊き出しが行われていることを知った川口さんは興味本位でこれに参加しました。寒い冬の中、おにぎり一つのために500人以上の「おっちゃん」が列をつくっていました。当時、川口さんはホームレスのおっちゃんたちに対してあまり良い印象を持たず、「もっと勉強していればよかったのでは?」と思っていたそうです。それをおっちゃんたちに聞くと、彼らは勉強できるという環境がそもそもなく、勉強を頑張るか頑張らないかすら選べなかったことを知ったそうです。

貧困の連鎖

川口さんは貧困が連鎖することを指摘されます。貧困な家庭に生まれると、またその4分の1が貧困状態に陥るそうです。さらに、若いホームレスの人に顕著なのは、児童養護施設の出身者が10人に1人、母子家庭・父子家庭の出身者が3人に1人と、家庭環境が要因であることが多いようです。また、家庭環境が悪くなくてもホームレス状態になっている人がいることも指摘されます。

2017年11月30日

公開講座『ホームレス状態を生み出さない日本を目指して』(講師:川口加奈氏)開催のご案内

このたび伊東建築塾では、12月16日(土)に、公開講座『ホームレス状態を生み出さない日本を目指して』を開催いたします。

今回は、NPO Homedoorの理事長を務める川口加奈さんを講師に迎え、野宿生活者(ホームレス)をはじめとする生活困窮者を対象とした就労支援の取り組みについてお話しいただきます。

『ホームレス状態を生み出さない日本を目指して』

1991年大阪府高石市生まれ。大阪市立大学卒業。14歳でホームレス問題に出会い、ホームレス襲撃事件の根絶を目指し、炊出しや100人ワークショップなどの活動を開始。19歳でHomedoorを設立し、シェアサイクルHUBchari事業などでホームレスの人や生活保護受給者180名以上に就労支援を提供する。

NPO Homedoor 公式ウェブサイト http://www.homedoor.org

日時:2017年12月16日(土)17:30〜19:30(17:00開場、受付開始)

※詳細の地図はこちらのページをご参照ください。

※当日、会場でのお席は先着順とさせていただきます。

※当日、会場にて受付の際に現金でお支払いください。

※但し、定員に達し次第、締切とさせていただきます。また、締切日を過ぎたお申込みにつきましては、お受けできません。お早めにお申し込み下さい。

メール:kouza@itojuku.or.jp

受付完了のメールをお送りさせていただきますので、ご確認下さいませ。皆様のご参加をお待ちしております。

※公開講座は、本来でしたら当NPO法人の会員の方のみが対象となりますが、現時点でお席に余裕がありますので、 今回に限り、一般の方のお申し込みを承ります。

2017年9月7日

会員公開講座 菅付雅信さん「物欲なき世界の行方」

6月10日、編集者の菅付雅信さんをお招きして今年度第2回目の会員講座が行われました。著書『物欲なき世界』がベストセラーとなり、クリエイティブカンパニーである「株式会社グーテンベルクオーケストラ」の代表取締役として数々の大手企業に広告・ブランディングなどのアドバイスをなさっているご自身の知見から、現代に見られる「物欲のあり方の変化」について「モノ-幸せ-資本主義」という観点でお話しいただきました。

ライフスタイル——「生き方」が最後の商品

近年の市場的傾向として見られる、ライフスタイルを謳った商品の増加。特に、都内では、生活雑貨などを扱ったり、店舗内にヨガ・ファッション・雑貨などをまとめて展開したりする「ライフスタイルショップ」の増加が顕著で、地方にも飛び火していることや、「蔦屋家電」や「ZARA HOME」など大手企業の参入も見られます。これらの背景には、アメリカ西海岸発の雑誌『KINFOLK』による“安易な情報とヴァーチャルアクセスの時代である今、シンプルで意味のある生活を追求する”というテーマの成功がもたらした、ファッションからライフスタイルへという流通の変化があります。そして、「雑誌のライフスタイル化」が進行し、若者の消費・ファッション離れが注目されるようになったそうです。このように、「生き方」が消費されるようになった現在とは「消費の終着点」なのかもしれない、と菅付さんは分析します。

2017年8月23日

会員公開講座 長岡淳一さん、阿部岳さん(株式会社ファームステッド)「農業をデザインで変える」

7月8日、「地方にこそデザインのチカラを!」をビジョンに掲げて活動されている株式会社ファームステッドの共同代表・長岡淳一さんと阿部岳さんをお招きして、今年度第3回目の会員公開講座が行われました。講座前半では農業のブランディングに関する考え方について、後半では実際に取り組まれた事例についてお話ししてくださいました。

ファームステッドとは

まずは、会社とお二人の自己紹介。株式会社ファームステッドは本社を北海道帯広市に構える、農業を始めとする第一次産業にデザインを活用しながら地域のモノ・コトを発信するデザイン・ブランディング・カンパニー。長岡さんがプログラムやテーマづくりをするクリエイティブディレクター、阿部さんがブランディングを形に落とし込むアートディレクターという役職分担でブランドデザインを進めて行きます。プロデュースの依頼が来たら、まず現地へ向かい、その地域を感じ、地域の人々とコミュニケーションをとる、ということを大切にされているそうです。本社が帯広であるのも、そのように「地方の現状を常に感じておく」という会社の精神が反映されているのですね。

(more…)