7月30日、夏休み子ども建築ワークショップ「わくわくハウスをつくろう!」が今治市伊東豊雄建築ミュージアムのシルバーハットで行われました。 Photo:Manami Takahashi > 続きを読む

Photo:Manami Takahashi > 続きを読む

ブログ

7月28日、今治地域地場産業振興センターにて、スペシャルトークイベント「音楽と建築」が行われました。

この日は、思想家、人類学者の中沢新一さん、音楽家、映像作家の高木正勝さん、そして伊東豊雄の3人が、自然を内部に取り込むような音楽と建築をテーマに語り合いました。

Photo:Manami Takahashi

Photo:Manami Takahashi

7月28日から30日にかけて、伊東建築塾の講座Bの塾生、伊東塾の会員を対象に、二泊三日の夏期合宿を行いました。

7月28日、夏期合宿の初日は羽田空港に集合し、松山空港経由で、愛媛県今治市へ向かいました。

この日の午後は、今治地域地場産業振興センターにて、スペシャルトークイベント「音楽と建築」が行われ、思想家、人類学者の中沢新一さん、音楽家、映像作家の高木正勝さん、そして伊東豊雄の3人が、自然を内部に取り込むような音楽と建築をテーマに語り合いました。

Photo:Manami Takahashi > 続きを読む

Photo:Manami Takahashi > 続きを読む

おひさしぶりです、東京大学大学院修士課程、太田浩史研究室1年の山本至です。

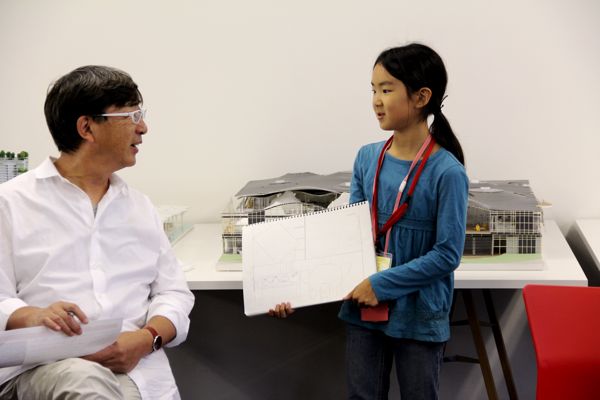

7月21日の前期第7回子ども建築塾は、午後に大人向けの講座が開かれる関係で、午前中に行われました。

授業はまず車座になり、先週の授業で宿題としてだされた、「自分の住みたいいえver.2」の発表です。

人前での発表に慣れている子も、慣れていない子も、自分の案を必死に説明する様は、いつもながら見ていて驚かされます。

小学生の自分と比較すると、いままでこの塾で培ってきたものなのか、それとも元来もっていたものなのかはわかりませんが、とにかく見事に喋る。

提案にはいろいろなものがありました。

円形の建物を設計して、その中心には大きなアトリウム(ガラスの屋根でおおわれた内部空間)がある案。

あるいは、一見するとありきたりな切り妻(山形の形状をした屋根)の建物でも、その地下には豊かな空間をもっている案。

また、子どもの描く絵にしては珍しく、きちんと周辺地図までかき込んでいる案。

これは自分の建物がどのような場所にあるのかをちゃんとイメージしているという点で、非常によく考えられていました。

これから先、これらの案がどのように発展していくか、楽しみでなりません。

これからさらなる経験をつんでいけば、どの案もよりいっそう魅力的になるでしょう。

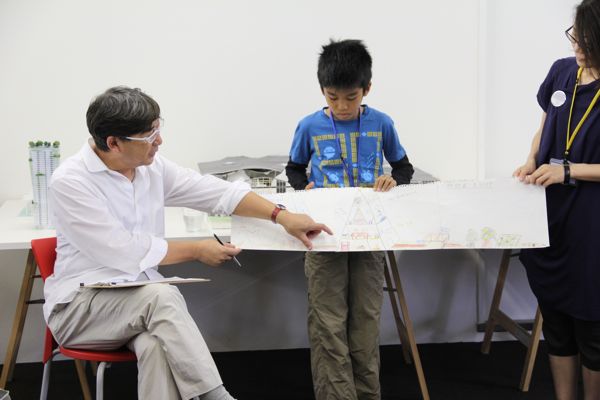

発表の後は、模型造りに挑戦しました。

まず伊東豊雄建築設計事務所、そしてTAの有志の方々が持ってきてくださった模型を見ながら、

子ども達に模型造りの説明が行われました。

伊東事務所の模型はどれも迫力があり、多くはスタディ模型(設計内容を検討するためにつくる簡単な模型)ですが、

学生の僕たちからしたら、スタディとはとても思えないような精度で緻密につくりこまれていました。

TAの方々がもってきてくださった幾つかの作品も個々に魅力的で、

もう少し造形的に派手な模型があってもよかったのかなとは思いましたが、

結果的にスケールを知るという意味で子ども達にはとても勉強になったように思いました。

説明を受けた後は、グループにわかれて簡単な模型造りを行いました。

学校の授業でカッターを使った事のある子が多く、意外にもみんなカッターを使いこなしていました。

模型造りはみんなとてもおもしろかったようで、一人として例外なく驚くほどの集中力をみせていました。

座学や、発表も確かに大事ですが、子ども達にとっては、やはり手を動かして実際に何かをつくっていくことのほうが遥かに楽しいみたいです。

今回は模型造りのウォームアップとして、紙に印刷した人の典型をスチレンボードに貼付け、

切り抜くだけの作業でしたが、それでもなんとなく感覚がつかめたのではないでしょうか。

これからいよいよ自分の作品イメージを立体に立ち上げていきます。

恐らく立体にすることで新しい発見があり、形もそのつど変わっていくことでしょう。

発展過程を楽しみに、本日はこの辺で失礼いたします。

皆様、こんにちは。東京大学生産技術研究所、村松研究室博士課程の田口純子です。

7月14日に行った子ども建築塾前期第6回、前半は「見学会に行ってみて?」というテーマで、

前回見学した藤本壮介さんによるHouse NAの感想を全員で話し合い、後半は各自で「自分の住みたいいえver.2」のスケッチに取り組みました。

House NAのどこが好きだった?どんなところが好きだった?

さて、前半の話し合いは、全員でHouse NAの1/7平面図をぐるっと囲んで行われました。

「私の好きな所は2階のダイニングです。木の机と椅子があって気持ちが落ち着きました。」

「僕の好きな所は3階の主寝室です。風が通り抜けて、涼しくて落ち着きました。」

「僕の好きな所は3階のテラス03。周りの景色が良く見えました。柵がないから落ちそうで怖かったです。」

図面上の、塾生のみんなの気に入った場所に、付箋が次々と張り付けられていきます。

「僕の好きな所は食糧庫です。自分の体の大きさにちょうどいいし、閉じこもることができるので落ち着きます。」

「私の好きな所は食糧庫とリビング03です。食糧庫は少し暗くて秘密基地みたい。食糧庫の前から、

キッチンにいるお母さんに宿題の音読を聞いてもらいます。リビング03は日当たりが良く、そこで昼寝をしたいです。」

「僕の好きな所はゲストルーム01です。2階を歩いていたら1階からの吹き抜けにつながる段差に気づいて、

初めてゲストルーム01を見つけることができました。1階と3階は、図面をトレースした時(第4回の授業)とは違う印象を受けました。」

第4回でHouse NAの図面のトレース、第5回で見学、第6回でもう一度図面を目の前にしてその感想を話し合った塾生のみんなは、

記憶を頼りに、図面を指差して、二次元で表現された空間に実際に体験した空間のイメージを重ねていたようです。

そのイメージには、光や風、物音やみんなの声、お気に入りの場所で生まれた感情、部屋と部屋を行き来する間に見えた様々な風景など、

平面図上には表現し切れない様々なものごとが散りばめられていたことでしょう。

House NAに住んでみたい?住んでいる人の気持ちになって考えてみよう!

House NAに住んでみたいかどうかを尋ねられると、男の子は「住みたくない」、女の子は「住んでみたい」と答える子が多くいました。

ガラスの開口が多く開放的なHouse NAの空間に、男の子は少し躊躇してしまったようです。

「では、住んでいる人の気持ちになって、なぜ住んでいるのか、考えてみましょう。」

伊東先生に促されて、塾生のみんなは考えだします。

「テラスがたくさんあって気持ちがいいところ。」

「色んな部屋があるところ。リビングだけでも幾つもありました。」

「沢山の部屋が繋がっていて、奥行きがあるように感じました。」

House NAの敷地面積は決して大きくありません。

しかし、沢山の小さな部屋がレベル差をもって配置されていることで、限られた敷地面積に対して、内部空間を広く感じることができます。

また、それぞれの部屋がゆるやかに繋がりあうことで、家全体に人の気配が拡がっていきます。

こうした空間を体験することで、塾生のみんなの考える「自分の住みたいいえver.2」もまた変化していくことでしょう。

「自分の住みたいいえver.2」を描いてみよう!

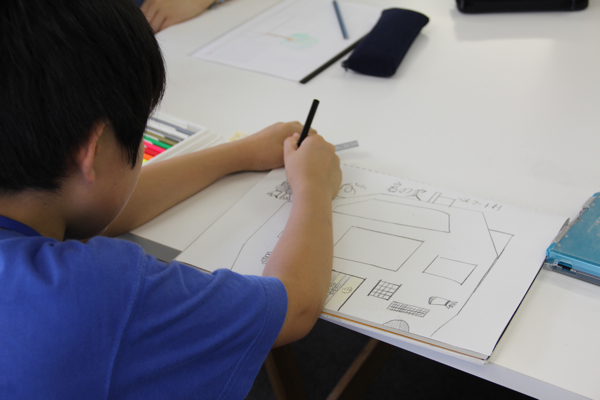

House NAの感想の話し合いを終え、グループに分かれて、いよいよ「自分の住みたいいえver.2」のスケッチに取り掛かります。

これから前期の終わりの発表会に向けて、このスケッチをもとに様々な想像を膨らませて模型やプレゼンテーションの材料をつくっていきます。

House NAの見学や、太田先生のレクチャー「みんなの家はどこにある?」を受けて、

塾生のみんなが考える「いえ」(「いえ」にいる私や家族、「いえ」で何をするか、「いえ」の周りの環境、、、、)は少しずつ変化しています。

それに伴って、「いえ」の大きさやかたちも変わっていきます。

「木の素材を多く使って、落ち着く「いえ」にしたい。」

「屋上に小さな庭を作るつもりだったけれど、一階に自然を取り込んで、二階より上はもっと自由につくりたい。」

「イメージが沢山湧きすぎて、一日じゃ描ききれない!」

授業時間の終わりまで、塾生のみんなとTAの活発な話し合いが続きました。

次回は、いよいよ「自分の住みたいいえver.2」の発表と、1/50模型の製作に取り掛かります。夏休み前の最後の授業です。

前期では初めての模型制作、スケッチとはまた違い、三次元のかたちと向き合う機会です。楽しみですね!

7月13日に行った講座B、第6回目の講義のテーマは「大震災から未来のまちを考える」です。

伊東塾長が復興計画に携わっている釜石から旅館「宝来館」女将の岩崎昭子さんと、

釜石市近郊にある吉里吉里でApeというcafé&barを営むミュージシャンの大砂賀宣成さんと奥様の里亜さん、3名の講師をお招きし、震災から1年4カ月を経た被災地の現状をお話しいただきました。

先日行われた講座B 第4回・第5回「建築はどのようにつくられるか|座・高円寺」のレポートを

塾生の牧野恵子さんからお送りいただきましたので、下記にご紹介させていただきます。

この「座・高円寺」の講座を通して感じたこと、学んだことをご報告いたします。

- コンセプトの実現

- 技術の活かし方

- まちとのつながり

■コンセプトの実現

「芝居小屋」をつくる、その思いがそのまま建築になっていると感じました。

説明が無くても、ここがそうした思いをもってつくられているということが直感的に伝わるのではないでしょうか。

“ 小屋 ” や “ テント ”が持つ視覚的なイメージだけでなく、仮設的であることや、庶民的な親しみ、そして秘めやかさといったコンセプトが言葉を介在せずに実感できます。

それを可能にするためには沢山の仕掛けというか工夫があって、それを考えるのが建築家の仕事なんだと改めて確認することができました。

コンセプトの実現のために必要で大切なことが何なのか、たとえそれが一般的な建築計画でなかったとしても、

その見極めとそれを信じてやり遂げる力がこのような建築を実現させるのだと思います。

■技術の活かし方

技術というのはこのように活かされるべきものだということを教わりました。

ホールを上下に配置するというのは、一般的にはご法度とのことです。

しかし、そこを不可能と捉えずに新しい可能性を追求していくことが大切で、その際に技術が最大限の力を発揮してそれを実現していく。

建築を構想するとき既成の考えにとらわれ過ぎず、技術の力を信頼して様々な可能性の中から考えていかなければいけないことと、

またそうした新しい試みに際しては、丁寧な検証や検討が不可欠であることも学びました。

先日、まつもと市民芸術館で「立川志の輔独演会」を観賞しました。

そのとき、志の輔さんがこのホールの音響についてお話をされました。

落語向けの会場でないことはご本人も充分承知されており、したがって音響のチェックを入念にされるのだそうです。

ところが、向いていないどころか本当にちょうど良い響き方をするのでとても話しやすいのだとおっしゃっていました。

さすが伊東先生だと大きく頷いていました。

■まちとのつながり

そのまつもと市民芸術館は、レストランは私自身一度しかいったことがないですし、伊東先生のおっしゃるとおり決して評判の良いものとはいえません。

また、市民にとっての身近さもこの座・高円寺ほどの親しみがないようにも思います。

せっかくこんな素晴らしいホールですから、もっともっと良い使われ方をしていくはずです。

これから、何か積極的にかかわっていけることがないか探ってみたいと思います。

座・高円寺では、館長の桑谷さんのお話ぶりからも本当にこの劇場を愛しておられるのだなあと感じました。

ご夫婦の特別な日のディナーに、カフェ「アンリ・ファーブル」が利用されているなど、地元の方々にとっても身近で大切な場所になっているとのことです。

広場のように街とつながっていくというコンセプトがやはり実現されていました。

2回の講座を通して伊東先生の建築ができる過程を教えていただき、それまでは自分の仕事と何から何までまったく違う方法で

つくられているのではないかと考えていましたが、共通する部分も見出せて少し安心しました。「ああ同じ人間なんだ、良かった」というような。

ただし決定的に違うことも実感し、田舎で建築雑誌を見ながら、表面的な意匠性だけを取り扱っているような状況を何とか変えなければならないと実感いたしました。

みなさま、こんにちは。東京大学大学院、村松研究室 修士1年の神谷彬大です。

子ども建築塾、前期第5回目の7月7日は、前回図面をトレースした「House NA」という住宅を、実際に見学しに行きました。

雨が降ったり止んだりする、あいにくの天気でしたが、子どもたちはわくわくしながらHouse NAに向かう住宅地を歩いていきました。

すると、突然現れるHouse NA。

玄関を入ると、決して広いとは言えない敷地面積の中に多様な空間が展開されています。

子どもたちも、そして私たちTAも興味津々で、階段を上がったり下がったり、

雨の当たらないテラスまで出て外部空間の気持ち良さを感じたり、この家の仕組みを実体験として理解していきました。

子どもたちも、前回描いた図面を思い出しながら、だんだんと自分のイメージしていたものとの違いを感じていきます。

例えば、トレースした時に思ったよりも柱が細い、ということ。あるいは、重なる床同士の間に、

図面では気づかなかったたくさんの隙間があること、そしてその隙間を介して色々な視線の行き交いが生まれていること。

ひと通り見学してから、House NAに住んでいらっしゃるご夫妻と、設計者の藤本壮介建築設計事務所のスタッフの方への質問タイムが設けられました。

Q「この家に住んでいて、良いことは何ですか?」

A「どこにいても声が聞こえることです。」

上から下まで、ひとつながりの空間では、どこにいても、常にお互いのことを感じることができます。

Q「この家にはじめて入った時、どう思いましたか?」

A「すごく広い、と感じました。」

小さい敷地面積の中に、普通の3階建てを作っても、狭いまま。何階建てとも言えない吹き抜け空間は、この家を何倍にも広く見せています。

そして、子どもたちにとっても、やっぱり気になるのはプライバシーのようです。

Q「まわりから見られたりして、恥ずかしくないですか?」

A「恥ずかしい時も、恥ずかしくない時もあります。」

実は、恥ずかしい時もあるんですね。でも、伊東豊雄先生がその気持ちをうまく代弁してくださいました。

「恥ずかしい時もあるかもしれないけど、朝日がたくさん入るお風呂に入ったり、すごく気持ちのいい風が通ったり、

その気持ちの良さの方が大きいから、少し恥ずかしくても、この家に住むことを選んでいるんだと思うよ。」

壁に囲まれた家に住むことになれてしまった私たちは、このように他にはないような不思議な家を見ると

「ここに住むのは、大変なのではないかな」と思ってしまいます。

でも、House NAに住んでいるご夫妻は、このような新しい住まい方を実践することで、

私たちが知らない楽しみを、たくさん知っているのだと思います。

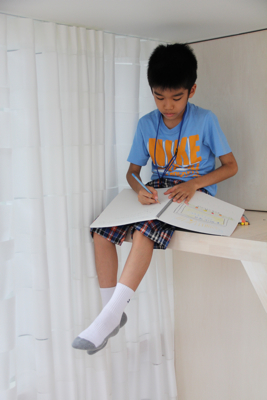

子どもたちは、最後に自分のお気に入りの場所を見つけて、スケッチや感想を書きました。

風が良く通る場所や、一人分の大きさの場所…ひとりひとりが自分だけの場所を見つけられるのも、House NAのすばらしいところです。

次回からは、もう一度、自分の住みたい家について考えていきます。

今回の見学が、子どもたちの発想にどう生かされていくのでしょうか。とても楽しみです。

Photo:Manami Takahashi

Photo:Manami Takahashi  Photo:Manami Takahashi

Photo:Manami Takahashi