2014年最初の公開講座が、2月15日恵比寿スタジオにて開催されました。前日には関東甲信地方に今季2度目の記録的な大雪が降り積もり、この日も足元が大変悪かったにもかかわらず、講師のお二方はもちろん、多数の会員の方にご参加いただいたことを感謝しております。

この日の公開講座は、釜石で一昨年の11月から行われている「かまいし未来のまちプロジェクト」の災害復興公営住宅のプロポーザルにて最優秀者として選定された、建築家の平田晃久さんと山下保博さんにお越しいただきました。しかし残念なことに、この2つの公営住宅の計画、現在はほぼ御破算になりかけているそうです。そのことも踏まえ、お二方には被災地で設計をするということ、それにともなう諸問題など、実際に経験したからこそ感じられた様々な想いを語っていただきました。 > 続きを読む

2013年11月30日、会員公開講座の番外編となる特別講座を恵比寿スタジオにて開催しました。今回お越しいただいたのは、キュレーターの長谷川祐子さん。日々世界を飛び回って仕事をされる、世界でも有数のキュレーターです。その多忙なスケジュールの合間を縫って、2012年からお願いしていた講演が今回晴れて実現の運びとなりました。

> 続きを読む

> 続きを読む

11月9日、今年度第4回の会員公開講座が恵比寿スタジオにて開催されました。今回は建築家・都市計画家である古市徹雄先生を講師としてお招きし、古市先生が2009年から行っているブータンでの民家調査で得た知見を中心に、被災地をはじめ、これからの日本のまちをどうしていくべきか、その手がかりとなるお話をしていただきました。

> 続きを読む

9月21日、今年度第3回目の会員公開講座が恵比寿スタジオにて開催されました。今回は宮城県岩沼市の「みんなの家」にて農業支援活動を行うNPO法人がんばッと!!玉浦の理事長・武田英之さんと副理事長・氏家義明さんにお越しいただき、これまでの活動を中心に様々なお話を伺いました。

> 続きを読む

7月27日、今年度2回目の会員公開講座が開催されました。今回より公開講座も、6月下旬にお披露目となった恵比寿スタジオでの開催となります。新スタジオでの初めての公開講座には、民俗学者で学習院大学の教授でもある赤坂憲雄先生にお越しいただき、「境界のゆらぎ―潟化する世界のほとりで―」と題したレクチャーを行っていただきました。

> 続きを読む

> 続きを読む

5月18日、前年度までの講座Aは今年度より会員公開講座と名を改め、また新たなスタートを切りました。本公開講座では「東北から未来のまちを考える」と題し、東北に関わりの深い様々なゲストを招きながら、東北の復興を通して日本の未来のまちを考える可能性を探っていきます。その記念すべき初回の講義は伊東豊雄塾長自らがマイクをとり、神谷町スタジオにはこれまでで最多の100名を超える参加者が集まりました。レクチャーのテーマは『ライフスタイルを変える』です。

冒頭に今年度のカリキュラムについての説明があった後、講義が始まりました。

> 続きを読む

> 続きを読む

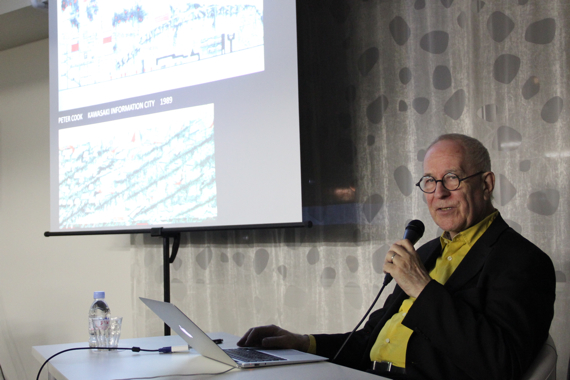

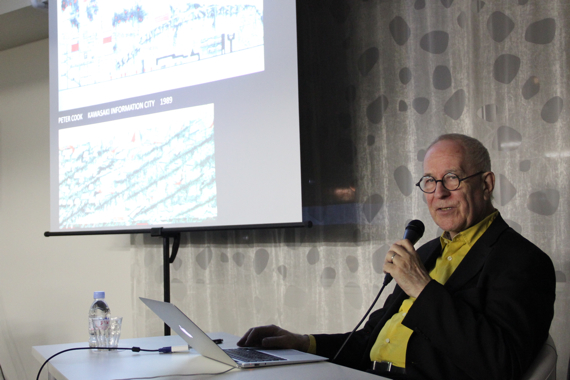

2月26日の伊東建築塾は、アーキグラムの活動などで世界的に有名な建築家のピーター・クック氏を講師としてお招きし、特別講義を開催しました。ピーター・クック氏の講演ともなれば、通常でしたら大きなホールが一杯になるほどの人気だと思います。今回のように小さなスケールでピーター・クック氏のお話をうかがえる機会は、滅多にないことでしょう。それに見合うように参加者側も、伊東塾長を始め、長谷川逸子さん、小嶋一浩さん、妹島和世さん、西沢立衛さん、手塚貴晴さん、難波和彦さんなどそうそうたる顔ぶれで、そのような貴重な場に居合わせることが出来たことを非常に嬉しく思います。

> 続きを読む

2月24日、今年度最後となる講座Aは、写真家の畠山直哉氏を講師にお招きして開催しました。畠山さんは岩手県陸前高田市のご出身。伊東塾長がコミッショナーを務めた第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館では、畠山さんの撮影した「みんなの家」を中心とする震災前後の陸前高田の姿が展示され、そして見事金獅子賞の座を射止めたことは記憶に新しいでしょう。震災から間もなく2年が経ち、そしてビエンナーレの帰国展も開催されているこの時期に畠山さんのお話を伺えるのはとても貴重な機会であったと思います。

> 続きを読む

11月2日に開催した講座Aは、講師として菅原みき子さんにお越しいただきました。

菅原さんは、陸前高田市在住の民間人として、現地で精力的に復興活動を行っていらっしゃいます。そして、伊東塾長がコミッショナーを務め、建築家の乾久美子さん、藤本壮介さん、平田晃久さんと写真家の畠山直哉さんの協同作業によってつくられた「みんなの家」の管理人となる方でもいらっしゃいます。

> 続きを読む

2012年9月9日、伊東建築塾神谷町スタジオにて、生物学者の福岡伸一さんを講師にお迎えし、講座A「生命論から建築を考える」を開催しました。

> 続きを読む