「子ども建築塾は、勉強をするところではありません。自分の思っていることを表現するためのところです。」

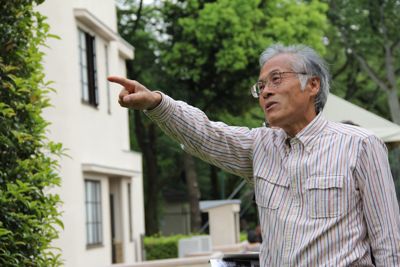

塾長の伊東豊雄先生のあいさつで、2012年度「子ども建築塾」がいよいよ開講しました!

10人の子ども達(今日は1人お休み)はそれぞれ緊張の面持ちで、伊東先生、太田浩史先生と机を囲み、

これから半年間、「いえ」についてどのようなことを学び、どのように考えていくのか、真剣に聞いていました

先生方のお話しの後は、子ども達の番です。

一人一人が〈自分の住みたい「いえ」〉について、描いてきたスケッチを見せながら説明しました。

驚いたことに、スケッチは数枚であっても、子ども達はそれぞれの頭の中に、その「いえ」で誰がどのような暮らしを送るのか、

たくさんのイメージをもっているようでした。それを、伊東先生や太田先生の質問に沿って、スラスラと説明して見せました。

周りで見ていたお父さん・お母さん、TAのお兄さん・お姉さんも、子ども達の説明に感心して、聞き入りました。

最後に、伊東先生が「いえ」とは何かをテーマに授業を行いました。

子ども一人で住みたい夢はあるけれど、「いえ」とは家族のいるところ。「いえ」は、家族を守り、自然や社会とつながっています。

「いえ」には家族の夢、家族の暮らしが詰まっていて、それに見合った大きさをしています。

津波で家をなくしてしまった人のための「みんなのいえ」、様々な考え方をもった建築家のつくる「いえ」。

伊東先生の1時間弱の授業には、「いえ」の中の暮らし、外の環境とのつながり、スケールについて、

他の人の設計した「いえ」を視ることについて、等々、前期の授業のヒントがたくさん詰められていました。

子ども達は集中力を保たせるのに一生懸命になっていましたが、これから経験を増やしていくにつれて、

その一つ一つをじっくり身につけていくことでしょう。

これから半年間、子ども達は自分の内にあるイメージと、授業で扱う「いえ」の様々な側面をつき合せながら、

〈自分の住みたい「いえ」〉ver. 2を考えていきます。その完成像がどのようになるのか、今からとても楽しみです。

東京大学 生産技術研究所 村松研究室 博士課程

田口純子

5/13(日)は講座Bの第2回目の授業「江戸から昭和にかけての東京を知る」が江戸東京たてもの園にて行われました。

江戸東京たてもの園は、現地保存が難しくなった江戸・東京の建物が移築し、一般公開している施設で、小金井公園の中にあります。

講師は、園の創設に携わり、移築される建物の選定にも関わってきた、藤森照信先生です。今回の見学会では、「日本の建築家が、どのようにして西洋でうまれたモダニズム建築に日本の伝統建築を取り込んできたのか」が見所となりました。

最初に見学したのは、前川國男邸です。

前川國男(1905〜1986)は、ル・コルビュジェやアントニン・レーモンドに学び、戦後日本の建築界を牽引した建築家として知られています。

この住宅は、昭和17年に前川氏によって設計され、戦前は自邸として、戦後は前川國男建築設計事務所として使用されました。

藤森先生によると、前川氏は戦前に設計した自邸をあまり好まず、世間に公表することなく取り壊そうとしていたのですが、それを大高正人氏といった弟子たちが「先生の最高傑作なのに勿体ない」と言って説得し、解体して軽井沢の別荘に保管されることになりました。

その後、部材の存在は忘れさられていたのですが、それを藤森先生が約20年ぶりに探し出し、たてもの園への移築が実現したとのことで、なかなか波瀾万丈な建物のようです。

まずは、じっくり外観を眺めました。

切妻屋根の木造建築で一見すると民家のような佇まいですが、庭にむかって大きな窓があり、その外側で屋根を支える柱がとても印象的です。

これは材料不足のために電信柱を削って転用したもので、実は伊勢神宮の棟持ち柱が意識されています。

また、当時は戦時体制下で建築規制があったために建坪は約30坪で住宅としてはだいぶ狭いのですが、藤森先生によると「モダニズムはマゾだから、小さければ小さい程ほど頑張って良い作品になる」とおっしゃったので、みな期待してさっそく中に入りました。

内部は、居間を中心としてその両側に寝室や書斎、水回りが配置されており、いたってシンプルで合理的な構成です。

たしかに床面積は小さいのですが、居間の天井が高く、庭にむかって開かれていることもあり、非常に広々と感じられ、

それでいてとても寛げる空間です。

また、階段や窓周りにおける木材の組み方や形状などに目を向けると、細部まで気を配って設計されていることが分かります。

藤森先生によると、実はこうした前川邸の繊細なディティールは、レーモンドの影響が大きいそうです。

コルビジェが提案したコンクリートの打ち放しでは細部が荒々しいのですが、レーモンドは日本の木造技術を用いることによって、

その問題を解決しました。モダニズム建築と日本の伝統技術の融合を、外国人であるレーモンドが一早く試みたというのは、非常に興味深いです。

全体を見終わって、藤森先生のおっしゃった通り、戦時体制下で金属が思うように使えず、限られた面積だったからこそ、木造のモダニズムが威力を発揮したのだと感じました。

続いて、堀口捨己設計の小出邸に訪れました。

堀口捨己(1895〜1984)は、ヨーロッパのセセッションやアムステルダム派の動向をいち早く紹介し、日本の先駆的なモダビズム建築家であるとともに、庭園や茶室の歴史研究においても優れた業績を残した、多彩な人物です。

この小出邸は、ヨーロッパ留学から帰国して間もない大正13年に堀口氏が設計したもので、彼の処女作にあたります。

先程同様、まずは外から眺めると、大屋根はアムステルダム派、窓の部分はデ・スティルの影響を受けており、それでいて縁側など和風の要素も見られます。さらに、今庭に置かれている宝珠のような飾り、本来は宝形屋根の上に載せるはずだったそうで、設計当初の姿は一層特徴的な外ものであったようです。

内部に入り、とくに1階応接室の内装には驚かされました。

天井と壁に走る立体格子を木材はまさにデ・スティルの様式で、まるでモンドリアンの絵の中に入ったような気分になります。

さらに、金と銀の壁はセセッション、格天井や吊り戸棚は日本の伝統様式、といったように和洋が折衷した、非常に斬新な空間が拡がっています。

2階に登ると和室があり、一見よくある和室のようですが、セセッションの影響かと思われる薄緑色の壁を採用したり、床の脇に襖を配置したりと、若き日の堀口捨己が、新しい和室の在り方を模索していたであろうことが伺えます。

大正期に建てられた小出邸は華やかで、様々な様式の融合が実験的に試みられており、非常に冒険心に富んだ建築だと感じました。

見学会の最後に質疑応答があり、藤森先生から「日本はモダニズムと木造建築が結びついた、世界的に見て極めて特殊な国」であり、「日本の建築家は、西洋で生み出されたモダニズムに日本の伝統様式を取り込むという応用問題に取り組んできた」というお話がありました。

今回見学した前川邸と小出邸では、前川國男と堀口捨己という二人のモダニストの、それぞれ違った解法を見ることができたように思います。

現在日本建築が世界的に評価されるようになった背景には、モダニズム建築と日本伝統建築の融合に取り組んだ、多くのモダニストらの奮闘があったのだと、改めて感じました。そして、藤森先生の説明の中で何度か名前のあがった、藤井厚二や吉村順三、清家清、そして丹下健三らによる建築も、そういった目線で改めてじっくり見学したくなりました。

それにしても、建築家の秘話やお弟子達の話、解体移築の苦労話など、藤森先生しか知らない裏話をたくさん伺うことができ、本当に充実した見学会となりました。藤森先生、どうもありがとうございました。

こんにちは。

いよいよ、今週末から2012年度の伊東塾講座Bが始まることとなり、神谷スタジオにて開講式が催されました。

ゴールデンウィークから引き続き大気が不安定で、外はあいにくの悪天候となってしまいましたが、集合時刻の30分以上前から参加者が続々と集まり始め、予定開始時刻の19時にはほぼ全員の方が揃い、開講式がスタートました。

伊東豊雄先生が挨拶をした後で、まずは会場に集まった塾生と賛助会員による自己紹介が行われました。建築家や建築学科の学生だけでなく、土木、都市計画、さらにはジャーナリストや弁護士の方まで、本当に幅広い分野の方々がいらしたことに驚かされました。また、3.11をきっかけに建築について考え、今回の受講を決めたという受講生が多かったことも印象的でした。

つづいて、伊東塾長より講座Bの趣旨とスケジュールに関して説明がありました。当講座は一年制で、授業は全18回( 基本隔週、月2回開催)で、その内容は大きく分けて3つのテーマから編成されています。

ひとつめは、「建築はどのようにつくられるか」。授業では、伊東豊雄建築設計事務所設計の作品を具体的に取り上げ、アイディア段階から竣工に至るまでの設計過程や施工過程、その他構造や設備、ランドスケープも含めて講義するととともに、実際に建築や建設現場に訪れることにより、建築に対する理解を深めます。

ふたつめは、「江戸から昭和にかけての東京を知る」です。日々慣れ親しんだ場所も、よくよく観察すると、様々な時代の断片を読み取ることができます。講座では、歴史に詳しい専門家とともに実際に庭園や下町を訪れて、東京の近世から今日に至るまでの歴史を学びます。

最後は、昨年度の若手建築家養成講座において正面から取り組んだテーマである、「大震災から未来のまちを考える」です。震災から約一年を経て、被災地では復興事業が具体的に動き出しています。今年度は、実際に現場で尽力している市長や住民を招いてお話を伺い、今後のまちについて議論します。

これら3つのテーマを通じて建築や都市について考えるにあたり、塾生同士のコミュニケーションが非常に重要です。伊東塾長は、講座Bでは少人数だからこそ気軽に互いの意見を交わすことができる、「文化的サロン」のような集まりにしたい、とおっしゃりました。

今年度の講座Bの概要がわかったところで、昨年の若手建築家養成講座がどういった内容であったか、具体的な説明がありました。昨年は開講前に起きた3.11を受けて、まずは6月に被災地である釜石でのワークショップを行い、住民の人々の声を聞きながら塾生同士で話し合い、今後どうしてゆくべきかを議論しました。秋以降は、実際に「みんなの家」の設計に取り組みました。「みんなの家」は被災地の人々が気軽に集まるための場所であり、住民や様々な企業の協賛を得て、現在も竣工に向け着々と工事を進められています。今年度の講座Bは講義と見学会がメインですが、もし塾生から積極的に行動を起こしたいと要望があれば、昨年のように被災地と関わったり、何か情報を発信していく可能性もあると伊東塾長からの言葉もありました。

一通りの説明が終わると、質疑応答の時間です。初めはやや緊張した雰囲気だったのですが、途中でお酒が入ると会場内は一気に打ち解けて、被災地の状況や「みんなの家」、子供塾などに関して様々な疑問が寄せられ、伊東塾長を囲んでみなで議論しました。その後は、料理とお酒を片手にそのまま懇親会の流れとなりました。年齢も分野も幅広い方々が集まっていたこともあり、会場内では様々なテーマが話題にのぼり、多いに盛り上がりました。こうして、あっという間に時間が過ぎ、講座B最初の顔合わせは和気藹々とした雰囲気のなかで解散となりました。

いよいよ13日から初回の授業が始まります。伊東塾長のいう「文化的なサロン」を目指し、これから一年間、講座Bの雰囲気づくりを大切にしてゆきたいと思いました。1年間の講座を通じて、塾生で多いに議論して、建築に対する考えがどのように変化してゆくのか、今からとても楽しみです。

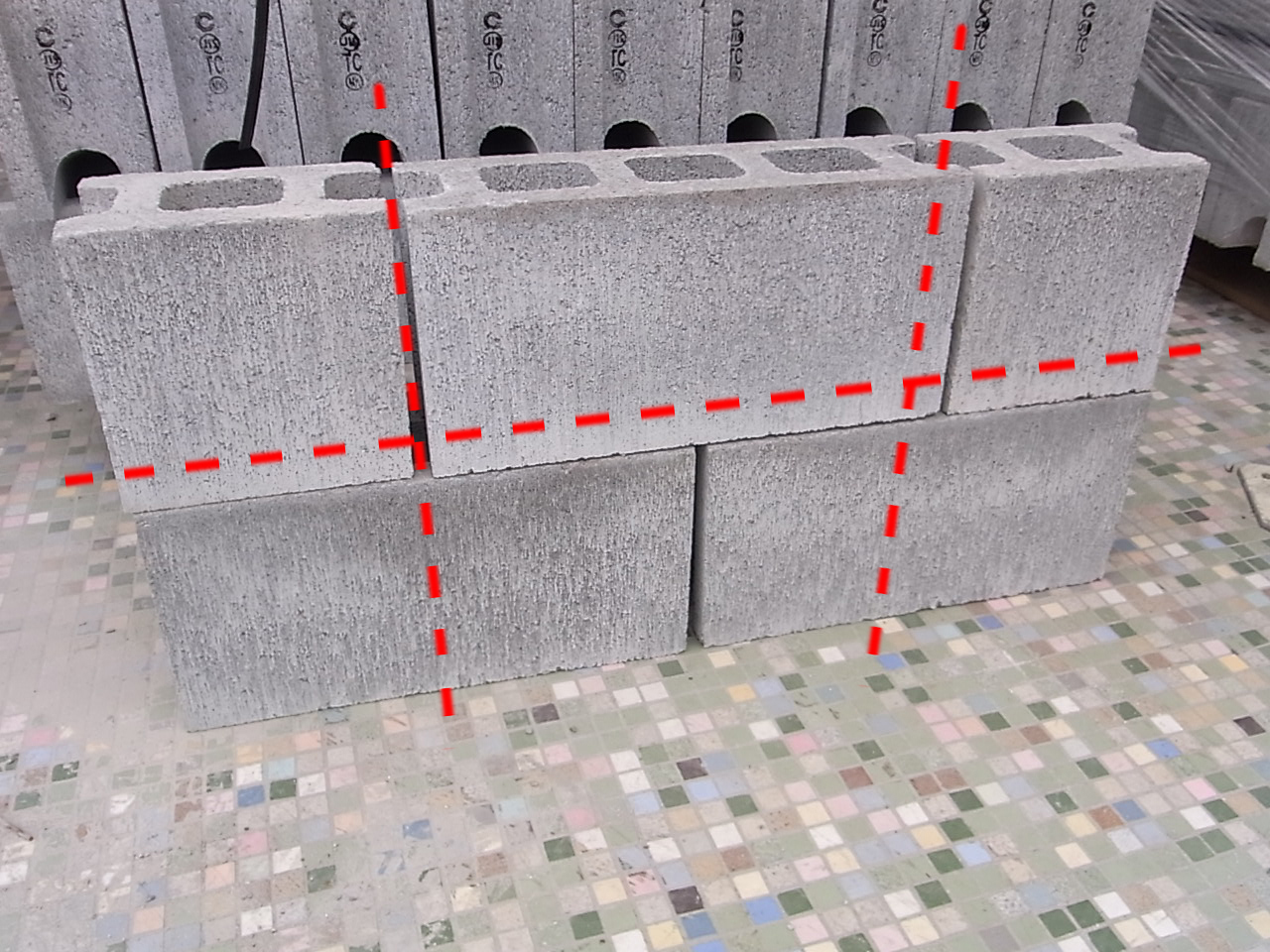

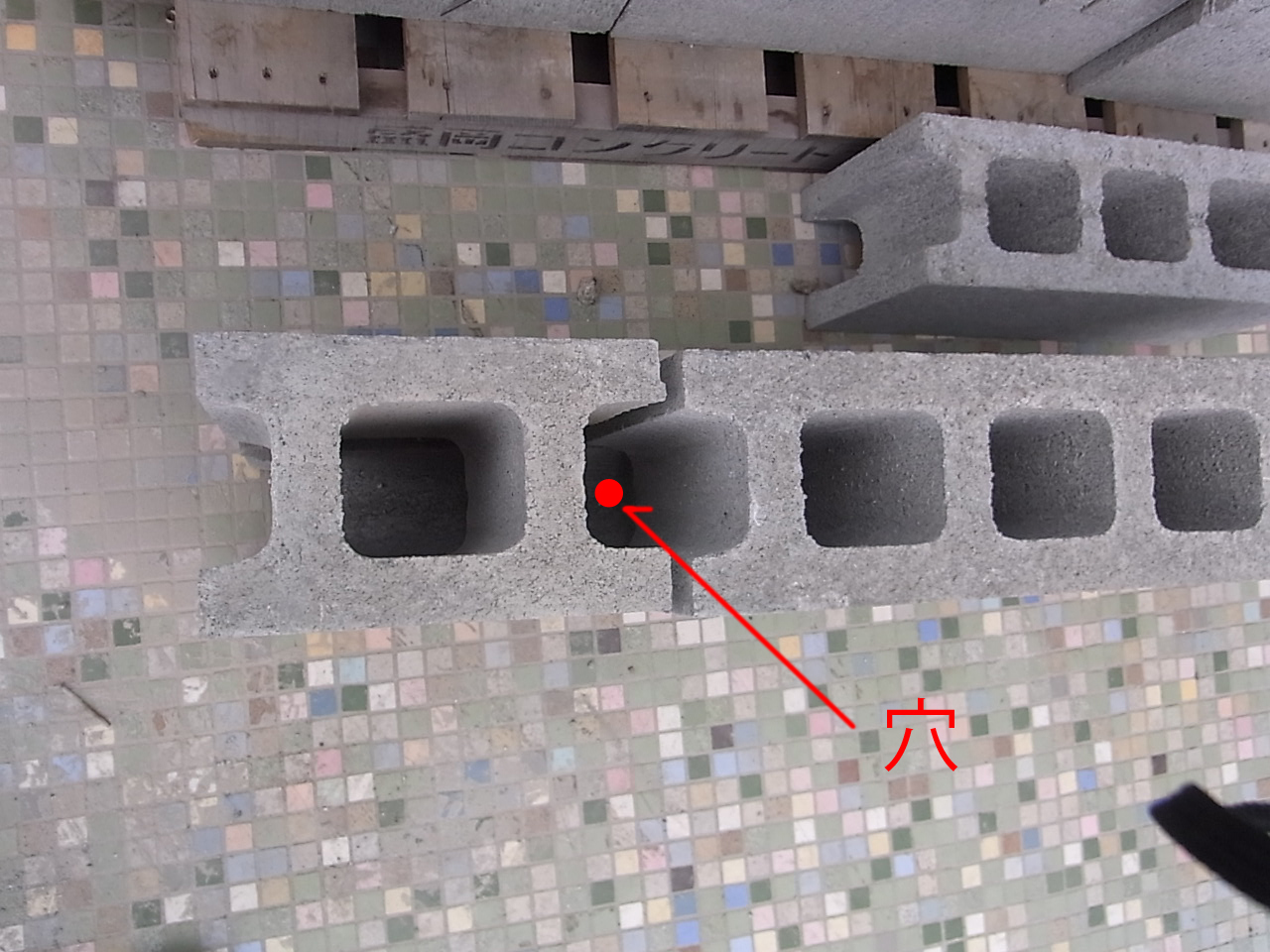

伊東豊雄建築設計事務所の高池さんからの「釜石商店街のみんなの家」現場レポート第三弾をお届けします。

伊東豊雄建築設計事務所の高池さんから届いた

「釜石商店街のみんなの家」現場レポート第2弾を下記にご紹介していきます。