ブログ

5月13日(土)に行われた、前期第2回授業の様子をお伝えします。

2023年4月22日に行われた、子ども建築塾第1回授業の様子をお伝えします。

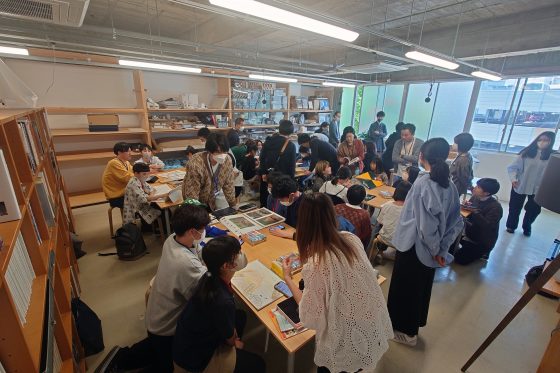

今年度は38名の子どもたち迎え、前期課題「東京遊牧少年少女のいえ」がスタートしました。

1月28日(土)に行われた、後期第8回授業の様子をお伝えします。

全体発表会まで、残すところ2回。

2回の授業時間内で模型とプレゼンテーション資料を仕上げなければなりません。

今回は、模型を仕上げることを目標にみんなで協力し、一生懸命取り組みました。

2月4日、本年度の「~って何だろう」公開講座の締めくくりとして、塾長・伊東豊雄が「『建築』って何だろう」をテーマに講演を行いました。伊東は、アジアに特有である、自然との密な関係性と、それを基盤に形成されてきた日本の伝統文化を評価してきました。今回の講座では、伊東が自然の対照にあるのものとして位置付ける“幾何学”を取り上げ、“幾何学”とは切っても切り離せない職能を持つアーキテクトとして、また“自然を抽象化することで”芸術表現をかたちづくってきた日本人として、これまでどのような哲学を大切にしつつ活動してきたのかお話をしました。