2013年2月4日

子ども建築塾 後期7回「模型づくりに挑戦!①」

みなさま、こんにちは。東京大学大学院 村松研究室 修士1年の神谷彬大です。

1月26日、子ども建築塾後期第7回目の授業が行われました。今回はいよいよ、「まちの建築」の模型づくりに入ります。

2013年2月1日

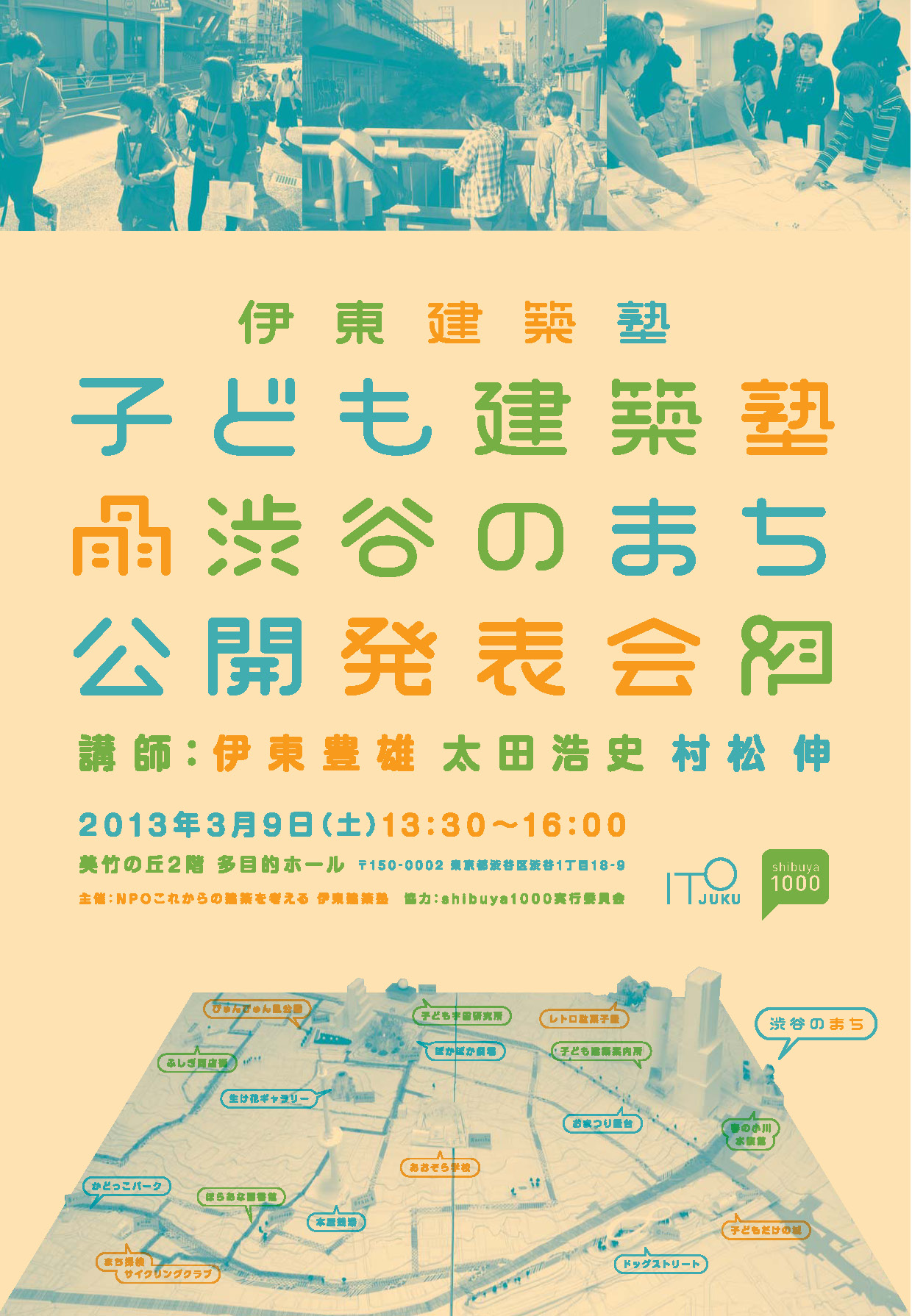

子ども建築塾 渋谷のまち 公開発表会

建築家・伊東豊雄が塾長を務める伊東建築塾では、主に小学校高学年の児童を対象にした「子ども建築塾」を行っています。前期は「いえ」、後期は「まち」をテーマに、一年を通じて建築の基礎を学んでいます。

2012年度の「まち」の授業は、渋谷を舞台に、まち探検で見つけた敷地に「まちの建築」を考え、模型やプレゼンボードを制作しました。一年間の集大成となる公開発表会では、子どもたちが「まちの建築」を発表し、講師による講評を行います。ご興味のあります方は、ぜひお越し下さい。

日時:2013年3月9日(土)13:30〜16:00(13:00 開場)

会場:美竹の丘2階 多目的ホール 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目18−9

渋谷駅東口より徒歩8分

※専用駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。

定員:100名 入場無料 事前申込み不要

講師:伊東豊雄、太田浩史、村松伸

主催:NPOこれからの建築を考える 伊東建築塾

協力:shibuya1000実行委員会

*渋谷のまちづくりイベント「shibuya1000_005 〜変わりゆく渋谷〜」(3月9日〜24日開催)に参加しています。

*詳細は、下記PDFデータをご覧ください。

子ども建築塾公開発表会(1.7MB)

2013年1月24日

子ども建築塾 後期6回「川越まち探検」

みなさま、こんにちは。

昭和女子大学 環境デザイン学科4年 鈴木ますみです。

2013年1月12日、「川越まち探検」が行われました。今回は、グループごとに川越駅からクレアモールや大正浪漫夢通り、蔵造りの町並み、ヤオコー川越美術館へ歩いて探検をしました。私が一緒に探検したDグループの様子をご紹介します。

2013年1月7日

子ども建築塾 後期5回「中間発表会」

みなさまこんにちは。

そして明けましておめでとうございます。

横浜国立大学大学院Y-GSA修士1年の孕石樹理です。

昨年12月22日に子ども建築塾後期第5回の授業が行われました。

今回は冬休み前の最後の授業、「まちの建築」の中間発表会です。

伊東先生、村松先生、太田先生、そして特別ゲストの赤松佳珠子さん、岡崎泰之さんの前で、自分が考えた「まちの建築」について1人ずつ発表していきました。

2012年12月25日

子ども建築塾 後期4回「まちとの関係を考えよう」

みなさまこんにちは。日本女子大学大学院家政学研究科住居学専攻 修士1年の須郷詠子です。

12月15日に子ども建築塾後期第4回の授業が行われました。

今回のテーマは「まちとの関係を考えよう」。

前回のまち探検でそれぞれが決めた敷地がどんなところなのか、500分の1敷地模型で確認をします。

2012年12月7日

だがね研究会

皆様こんにちは。東京大学生産技術研究所村松研究室、博士課程の田口純子です。

12月5日、名古屋都市センターで行われた「だがね研究会」にて、子ども建築塾に関する活動紹介と意見交換をさせて頂きました。

2012年11月30日

子ども建築塾 後期第3回「敷地を選ぼう」

皆様、こんにちは。九州大学大学院 人間環境学府空間システム専攻 修士2年の陳内千弘です。今回、修士論文の研究調査のために上京していた際に、子ども建築塾後期第3回目の授業に見学として、参加させていただきました。

11月17日に行われた、まち探検『敷地を選ぼう』では、前半に敷地探し、後半は伊東先生の事務所の見学に行ってきました。

はじめに、敷地探しでは、後期授業第1回目のまち探検、第2回目の意見交換やレクチャーを踏まえて、これから子どもたちが「まちの建築」を提案する場所を探しに、再び渋谷のまちを探検しました。

まずは、集合場所に集まって、本日の授業の説明を聞きます。

2012年11月14日

子ども建築塾 後期第2回「まちを知ろう」

みなさま、こんにちは。東京大学大学院 村松研究室 修士1年の神谷彬大です。

11月10日、子ども建築塾後期第2回目の授業が行われました。

今回のテーマは「まちを知ろう」。前回の渋谷まち歩きを思い出しながら、まちのことをより詳しく考えていきます。

2012年10月24日

子ども建築塾 後期第1回目

皆様、こんにちは。昭和女子大学環境デザイン学科4年 鈴木ますみです。

10月21日に子ども建築塾 後期第1回目の授業が行われました。後期のテーマは「まち」。

初回は、渋谷を実際に歩き「まち」について学ぶ、渋谷の「まち探検」です。

今回のまち探検では、4つのグループに分かれ、それぞれ異なるテーマを設定しました。各グループのテーマは、「A 自然をさがす」「B まちのでこぼこ」「C みんなの集まる場所」「D タイムトラベル」です。塾生たちはグループのTA(ティーチング・アシスタント)が考えたルートが記された地図を持ち、後期からの新しいグループで自己紹介をして、早速探検に出発です。

2012年10月11日

子ども建築塾 前期第10回目

みなさま、こんにちは。東京大学大学院、村松研究室 修士1年の神谷彬大です。

子ども建築塾、第10回目の10月6日は、いよいよ前期の最終回。子どもたちは自分の作品について、たくさんの人の前で発表しました。